「辻邦生『夏の砦』の変容と共鳴(レゾナンス)」

《私が書いた長編小説のなかで最も苦しかったのは、一九六六年河出書房新社の「書き下ろし長編小説」叢書の一つとして刊行された『夏の砦』(文春文庫)である。この作品は前回で紹介させていただいた『廻廊にて』につづく、私の二番目の小説で、アンドレ・ドーヴェルニュやマーシャと同じように、主人公支倉(はせくら)冬子(ふゆこ)はいまも私の心のそばに生きている。》

<「『夏の砦』の支倉冬子……心ひかれる女性のアルバム」>

辻邦生は雑誌「婦人之友」連載のひとつ、「『夏の砦』の支倉冬子……心ひかれる女性のアルバム⑧」を冒頭に引用した文章ではじめた。『夏の砦』が世に出てからほぼ三十年後の1995年11月のことで、四年後の1999年7月に思いがけない死が待ちうけているとは知る由もない。

つづいて、ほぼ三年半の時日を要して《苦労の末にようやく誕生した人物であるという理由からも、なかなか忘れられない女性である》と前置きしてから、あたかも「作者解題」のように、作品成立の経緯・舞台裏(《冬子の生活内容のかなりの部分に、妻(辻佐保子)から提供された素材が使われているからだ。(中略)それらの多くは折にふれて妻が話す子供の頃の思い出で、とくに浜名湖畔の別荘地弁天島の夏の記憶と、少女時代に過した屋敷の雰囲気は、いつか何かの形で書いておきたいと思うほど、詳細な、忘れがたいディテールに満ちていた》)と小説作法(1958、9年ごろ、パリでメモした《それをそのまま小説に書くという意図はなかった。「物語・挿話は、小説のなかで何らかの効果を発揮する作用物だ」》)の緒言のあとで、荒筋と主題が紹介される。

《そんなわけで、支倉冬子はまず主題の要求からおのずと生れてきた人物だった。彼女は織物や染色に打ち込む工芸家だが、心のなかでは「<美>とは何か」をつねに求めている。冬子ははじめ絵を描いているが、それだけではどうしても満足することができない。「絵を描くとは、人間の生活のなかでどういう意味を持つのか」がだんだん分らなくなってくる。絵を描いて「これが美だ」と叫んでも、美だと思っているのは、その当人だけかもしれない。人間がもし多くの人に役立つ仕事をしなければならないとしたら、自分だけ美しいものを作っても意味がないのではないか。冬子はそう考えると、とても絵を描きつづける気がなくなる。そして人に役に立っていることがはっきり分かるもの(たとえば着物、帯、ショールなど実用品としての布地)を作る仕事に変ってゆく。》

《こうして冬子は織物工芸の勉強に北欧の都会に留学する。そしてそこでマリーとエルスというギュルデンクローネ男爵家の姉妹に出会う。この北欧の都会は冬子にとって夢のなかの都会と同じように現実感を持たない。その浮遊感に似た状態のなかで、冬子はながいこと忘れていた幼年時代の、至福に満ちた生活を思い出してゆく。》

ここまでが、『夏の砦』の「第一章」から「第三章」までの要約に相当するのだが、つづいて幼年時代の暮らしの細部の感覚的な映像、「序章」を占める冬子のこまごました生活の位置づけについて、辻はさらっとだが重要なことを言葉にしている。

《この序章が外面的に見られ、思い出が内面的に見られるという相違は、実は『夏の砦』の大切な主題の一つになっている。》

すぐにはピンと来ないかもしれないが、「序章」では記憶をなぞっただけの独白の記録のような、本人によって外面的に見られたぼやけた浮遊する記憶の映像であったものが、思い出をほとんど忘れた女性として登場し、時々ちょっとした暗示で過去が揺らめき出そうになってはすぐ消えてしまう「第一章」から「第三章」までの経験と苦悩と成熟を経て、「第四章」以降の、自発的で意識的な「思い出」は、内面的に「見る行為」から「心の行為」へ時間とともに「変容」を遂げていったことを表現している。

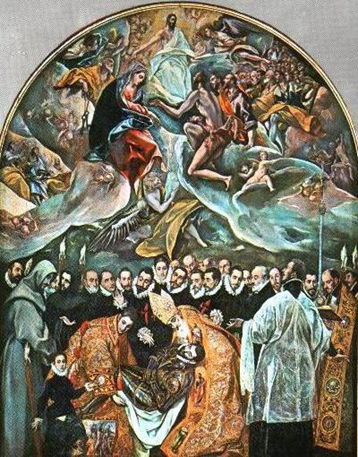

《『夏の砦』全体の構成を単純化していえば、北欧の都会とギュルデンクローネ男爵家の城館での経験が(とくにその城館での火事が)、徐々に冬子のなかに、この幸福だった過去の姿を呼び戻す。それが完全に恢復されたとき、ながいこと失っていた<美>が戻ってくる。それは北欧の都会の美術館にある「グスターフ候のタピスリ」と呼ばれる壁掛けが一つの象徴的出来事の役割を果たす。たとえば支倉冬子がはじめてその壁掛けを見たときには、単なる中世風の作品だとしか思えないが、こうした過去の思い出を発見したあとでは、そこに<この世というただ一回きりの生>が――両手で抱きしめ、しみじみと味わうべき存在が織りこまれていることが理解される。》

「こういう思い出の一つ」として、手燭の蠟が鉄製の甕の水のなかに沈むイメージが「第四章」から引用されるが、それは後に見てゆくこととしよう。

《「幼い眼(まな)ざしは、あらゆる移りゆくものの姿のなかに、何か永遠の陰に似たものを認めることができた」が、人は、大人になるにつれて、そうしたことを一切忘れてゆく。その忘却のなかには、幼少期の出来事だけではなく、至福も含まれている。大人になるとは、至福に包まれていた世界を忘れることではないか。》

すぐ思いあたるように、プルーストの『失われた時を求めて』冒頭の「スワン家の方へ」の至福の回想への共感がここにはあるだろう。

そうして辻は、「第七章」に満ちている、この作品のタイトルでもある夏の海辺のエピソードを引用する。それもまた、後ほど見てゆくこととするが、なるほど辻は、ここまで紹介した荒筋や主題解説では小説の魅力を到底伝えきれないと考えて、プルースト的な幼少期の思い出の文章を、少し長いとはいえ二つほど引用して、読者の感覚、官能に訴えでたのだ。

《支倉冬子が苦しみ悩み求めたのは、こうして無感覚、無感動になった心をいかにしたら高揚させこの世の素晴らしさに覚醒することができるか、ということだったともいえる。冬子は親友エルスとともに北欧の海で遭難する。だが、その生涯にどこか完成した姿を感じられるのは、生とは刻々に過ぎてゆくが、その刻々はつねに永遠であるという真実を、それが語っているからではないだろうか。》

最後の一文で辻が言いたかったことは、プルースト『失われた時を求めて』やトーマス・マン『ブッデンブローク家の人びと』やリルケ『マルテの手記』が、《最後に来るべき「死」から出発し、そこから遡(さかのぼ)って「生」を見る視点》(水村美苗)(辻邦生・水村美苗『手紙、栞を添えて』より)で描かれた物語であるように、『夏の砦』もまた死の視点から生を描いた物語であることだったに違いあるまい。

<『薔薇の沈黙 リルケ論の試み』>

1994年から95年まで『ちくま』に掲載された十二回の連載を基本として、佐保子夫人の編纂によって没後の2000年1月に刊行された『薔薇の沈黙 リルケ論の試み』(以下、『薔薇の沈黙』と略す)は、辻邦生の遺作と呼んでもおかしくない作品だろう。辻のリルケへの関心と変化は、本書の第一回に書かれているように、1957年から61年までのパリ留学の最初期からはじまっているが、辻邦生『パリの手記』を読めば、プルースト、トーマス・マン、スタンダール、リルケ、ハイデッガーを忍耐強く繰りかえし持続的に読みこみ、思索しつづけていることに驚かされる。その後の、生涯にわたるリルケとのさまざまな関わりは、講演、大学講義・ゼミ、リルケゆかりの地への旅行、エッセイ、短編小説執筆、そして『薔薇の沈黙』の納得ゆく完成を目指して死の間際までたゆまず持続されていたことが、夫人による「夢のなかのもう一つの部屋――あとがきにかえて――」によって痛々しいほど読みとれる。

ここでは、『薔薇の沈黙』の前半部分、『マルテの手記』に関して考察した第一回から第五回を主に取りあげる。それらが『夏の砦』と共鳴(レゾナンス)しているからである。

<『薔薇の沈黙』――「変容(へんよう)すること」>

『薔薇の沈黙』の第一回は「変容(へんよう)すること」と題されている。

「変容」、それは辻文学の本質であり、『夏の砦』はリルケへのオマージュ、「変容」の物語であることから、辻のリルケ論の本質を押えておくことが『夏の砦』解読の肝となる。

《もし一九五七年当時パリに森有正がいなかったら、私がリルケの作品とあれほど真剣に出会うことになっただろうか。》からはじまり、

《しかし森さんが時おり話すリルケは、どうも東京で考えていた詩人とは違っていた。森さんはリルケのことを「パリの孤独を徹底的に経験し、それに耐え、それを乗り超えていった詩人」というふうに話した。(中略)そしてリルケはドイツ語で読むか、すくなくとも仏訳で読むように、と言ってモーリス・ベッツ訳の『マルテの手記』と『フィレンツェ日記』を差し出した。》

ここからは、「たえず書く人」(辻佐保子『たえず書く人辻邦生と暮らして』)だった辻自身の小説に対する態度と、さきに辻が「心ひかれる女性のアルバム」で解説したヒロイン支倉冬子の彷徨と苦悩を語るうえでの大事な主題と重なる。

《森有正は当時西欧文化をいかに自分の感覚の底面に刻みこむかに苦闘していた。それは『バビロンの流れのほとりにて』に精緻に描かれているように、ただ知識としてヨーロッパを学ぶのではなく、そうした西欧文化(文学、思想から絵画、音楽、建築、制度まで)という形体で表現された全精神内容を、もう一度自分で経験し、それがおのずと、そのような形で外に表われ出るまで、成熟深化させてゆこうという途方もない試みであった。森さんは日本人が文化の上澄みをすくい取って、それで文化摂取ができたと思い込む態度に絶望感を抱いていた。文化は、結果ではなく、結果に至る全経験が大事なのだ。それを飛び越して、ただ結果だけを日本に持って帰っても、そんなものは文化でも何でもない――森さんはつねにそう考えていた。リルケを読む場合も同じで、リルケが経験したパリの孤独を徹底的に経験してゆく。そして彼が『マルテの手記』という形で定義したものが、自分の中で析出されてくるまで待ちつづける。リルケを理解するにはそれしかない。》

パリに留学したばかりの辻と共鳴(レゾナンス)した。

《森さんのこうした話を聞いているうち、私が漠と感じていた問題と、それがどこかで響き合うのを感じた。私は何とか美の意味をフランスにいる間に摑みたいと思っていた。美の意味が摑めず、その根拠がはっきりしないために、どうしても小説が書けなかった。小説の不可能性――それが当時私の前に立ちはだかっていた壁であった。それを乗り越え、小説の可能性の端緒が摑めるのだったら、どんな苦労も厭わない。私はそう思って、不能感にとらわれる前に没頭したトーマス・マンをもう一度取りあげたり、プレイヤード版でプルーストをくる日もくる日も読みつづけたりした。しかしながら、それは知識を集めたり、感覚を楽しませたりするためではなく、そうした知的営為を経験することによって、自分自身が、前とは違った自分に変容することが問題だった。もちろん一と月やふた月でそんな変化が起るわけはない。だが、自分が変り、何か別のものが見えてくるのでなかったら、いくら物知りになっても意味がなかった。小説を書くこと――それは自分がまず変容することだった。》

それはまた、『夏の砦』で、北欧に留学して来た支倉冬子の心境と都会彷徨とに多重映像化することとなる。

《リルケは『マルテの手記』を一九一〇年に出版するが、それはマルテ体験を得た最初のパリ滞在からは八年後のことである。『マルテの手記』の稿のかたわらで書いた『ロダン論』第二部(講演原稿)のなかに、すでにロダンがいかに<生命(ラ・ヴイ)>を愛したかを的確に描いている。(中略)

ロダンを彫刻へ駆り立てるものは何か――ロダンを近くから見ていた若きリルケは、それは<生命>だ、と答えるのである。<生命>は万物の中に遍在し、万物に<歓喜>を与える。しかしそれはロダンが自らの世界に実現している大いなる営みである。リルケのほうはその外に立ち、ただそれを理解しているにすぎない。だが、思えばこの<歓喜>の遍在する世界こそ、晩年のリルケが、オルフォイスという形象によって透視した<世界内面空間>ではなかったか。

としたら、ロダンのそばで働いていた若きリルケは、それを<理解>という形ではすでに摑んでいた。ということになる。事実、摑み、認識していた。しかしそれはあくまで言葉のレヴェルであって、それが創造の母体となるためには、沈黙の形まで、経験の領域まで、深められなければならなかった。》

この辺りは、支倉冬子の恢復期に反映している。

<『薔薇の沈黙』――「<固有の死>を失うこと」>

『薔薇の沈黙』の第二回は「<固有の死>を失うこと」である。

《『マルテの手記』の冒頭は次のような有名な言葉で始まる。

So,also hierher kommen die Leute,um zu leben,ich würde eher meinen,es stürbe sich hier.

なるほど、この都会にも人々は生きるためにやってくるが、ぼくには、人々が死ぬためにくるとしか思えないのだ。

この一行は『マルテの手記』という一大変奏曲の唯一の主題と見ていいものだ。マルテがパリの街々で見る産婦、乳母車の中の赤ん坊、サルペトリエール病院の病人たち、舞踏病患者、壁に残る取り壊された家の痕跡、それに絶えず襲う敗残者意識などは、すべてパリに澱む死の臭いを象徴する。しかもこの死には<掛けがえのないその人の死>という尊厳も崇高さも深い意味もない。》

それは支倉冬子が北欧の都会の人々に感じた暗く澱んだ死の臭いと重複するし、冬子が幼年期の記憶の暗がりに抱え込んでいる度重なる死という過酷な思い出(祖母の、母親の、知恵遅れの子供駿(すぐる)の、老犬クロの、池の亀ヒューロイの、砂丘の数百、数千羽の鳥の、死)と繋がっている。ただ、『夏の砦』のあいつぐ「死」は、<掛けがえのないその人の死>ではあったのだけれども、過去に蓋をしなければいけない、過去に未練を持つんじゃない、と抑圧されたこともあって、尊厳も崇高さも深い意味もないものへ失墜してしまっていたのだった。

《『マルテの手記』の<誰のでもない死>は、ロダンを求めてパリにきたリルケの前に現前した<近代>という現実の姿であり、この<近代>を知ることがなければロダンの力業(ちからわざ)の真意も分らないことになる。

ハイデッガーはリルケを「乏しい時代の詩人」として描き出した論文のなかで、この<誰のでもない死>について次のように書いている。「時代が乏しい状態をつづけているのは、神が死んだからというばかりではなく、死すべき人間たちが自らの死すべき定めをほとんど知らず、ほとんど実践できずにいるからである。いまだに人間はその本質の所有に達していないのである。死は歪曲されて謎めいたものになっている」(手塚富雄・高橋英夫訳)と述べている。(中略)彼は全力をあげて<誰のものでもない死>と戦い、<一つの死>、一つの<固有の死>を創造し、パリと対決しなければならなかった。『マルテの手記』はかかる<死>の創造によって「<誰のものでもない死>=近代のニヒリズム」を越えようとする渾身の力をかけた試みなのであった。》

ここにおいて、<誰のものでもない死>とは動物的な「死」だけではなく、冬子の場合で言えば「グスターフ候のタピスリ」を前にしての精神的な「無感動」をも象徴していた。そしてまた、先を急ぐようだが、ハイデッガーの《死すべき人間たちが自らの死すべき定めをほとんど知らず、ほとんど実践できずにいるからである》という近代のニヒリズムを越えて、冬子は「無感動」を克服して、「その本質の所有に達し」、一つの<固有の死>を創造しえたのではないか。

<『薔薇の沈黙』――「物語が崩壊するとき」>

『薔薇の沈黙』の第三回は「物語が崩壊するとき」となっている。

《ここで注目すべきは、リルケがこの作品を<物語の地平>で展開しようとした点である。リルケは当初、マルテの日記と遺稿を手に入れた語り手が、それをもとに、一人の少女にマルテの生涯を語るという計画を立てていたという。しかし少女がマルテの日記と遺稿を直接見たがったあたりから、リルケの筆は進まなくなった。リルケがその後『新詩集』や『鎮魂歌』などの詩集のかたわら、『マルテ』の原稿を書くのに呻吟し、精根を使い果たしたという伝記的事実を知っているわれわれにとって、なぜ物語形式で書き出された作品が、次第に困難なものになっていったのか、想像してみるのも無駄なことではないだろう。》

この回は、少し視点を変えて、『夏の砦』の小説構造・構成を考えるうえでの参考になる。

《なぜリルケは聞き手の存在も、物語の形も、ともに放棄し、ついに現在あるようなマルテの日記、回想、遺稿を、語り手の介在なしに直接提示する形式をとったのか。

一つにはマルテのなかに、リルケが考えていた以上の実存的課題が含まれていて、あらためてそれを考えぬくことを要求されたこと。もう一つには、人物や出来事の展開を<物語の地平>で取り扱うのが不可能になったことが主要な理由だったように思われる。

この<物語の地平>における話法の特色は、物語主体の一段と高い全能の視点にあるが、さらに物語的展開をする人物、挿話、出来事が<過去形>であること、したがってそれらの一つ一つが明確な中心と輪郭を持つ完結した形象として摑まれていること、また物語主体は認識主体と異なり、物語世界に合一化し、それを唯一的なものとして把えていること、などが挙げられる。》

次いで辻は、リルケが『マルテの手記』の物語叙述を断念した時期には、トーマス・マン、ジョイス、プルーストが物語形式の解体を経験しながら新しい小説の可能性を追究していたという、時代を支配する反物語的な精神状態が働いていたこともあるとしたうえで、小説世界が社会の全体を象徴するごとき関係が、<近代>の疎外・断片化が進むにつれて崩壊に向かっていったことによるとしている。

『夏の砦』には一応の語り手、編集者として冬子と一時期知り合いだったエンジニアが介在するにしても、『マルテの手記』と同じように単純な物語形式をとっていないのは、辻がリルケに託して論じた理由からであろう。

なお、支倉冬子が留学した北欧がどこの国で、なんという都市なのかは明確に書かれていないが、文脈から類推するにデンマークが有力で、リルケがマルテ・ラウリツ・ブリッゲというデンマークの作家を創造し、主人公に選んだことと心理的に繋がっているに違いない(付け加えれば、辻が執拗に読みこんだトーマス・マン『ブッデンブローク家の人びと』の舞台リューベックもバルト海沿岸に近い北の地であった)。

<『薔薇の沈黙』――「セザンヌからの死」>

『薔薇の沈黙』の第四回は「セザンヌからの死」。

幼年時代における<もの>たちとの親密感と、生のプロセス・内実としての「仕事」についての言及が、冬子の思い出や、最終章の冬子の手紙における島の織り女の織物に感じたこと、再び見て感動した「グスターフ候のタピスリ」の織匠の仕事への考察に反映される。

まず前者は、

《リルケはロダンの場合と同じように、セザンヌからも現実の本質を見つめるきびしい見方を学ぶ。ロダンは日常的現実の覆いをはぎ取って、生命を失った<もの(デイング)>から、本質存在の輝きを取り戻すことだった。『ロダン論』の第二部はこの<もの(デイング)>についての考察からはじまる。

<もの>――このことばを口に出すと、ある静寂が生れます、<もの>の周りにある静寂が。あらゆる運動は止み、輪廓となり、過去と未来の時から一つの永続するものがその輪を閉ざす。すなわち空間が、無へ追いつめられた<もの>の大きな安静が。(生野幸吉訳)

しかしこうした<もの>の静寂は深いニヒリズムに冒されている<近代>の日常的現実からは失われている。せいぜい幼年時代に人々が経験した<もの>たちとの親密感のなかに追想されるにすぎない。リルケは人々にこうした幼年時代を思い出させながら、ロダンが創る<もの>を理解させようとする。それは「ともに滅亡することのない、永続するもの、一段と高次なもの、すなわち一個の<もの(デイング)>を作ろうとする試み」であり<近代>が実用価値の追求のなかで、無用の存在として追放した<もの>の意味(・・)の恢復なのである。》

後者は、

《というのは<近代>社会において意味を持ち価値があるとされるのは、行為の主体的意味ではなく、その結果だからだ。「木はその実によって知らる」という聖書の言葉を典型的に実現しているのはこの<近代>なのである。かつて仕事は、仕事の成果とともに、そこに打ち込む生のプロセス・内実として意味を持った。ロダンが芸術家でなく職人の尊さを讃え、徒弟時代が失われたのを嘆いたのは、職人にあっては、成果だけではなく、成果を挙げてゆく生の過程の充実が生きる意味だったからだ。》

<『薔薇の沈黙』――「<愛する女>の肖像」>

承前として、第五回は「<愛する女>の肖像」という題で、考察が展開される。

《この<近代>の空虚化・疎外化する生を克服するとは、リルケ=マルテにとって、生の内実・プロセスを、内側から充たすという形による恢復に他ならない。(中略)リルケはこの反転の契機をロダンとセザンヌから学んでゆく。(中略)そこに湛えられているのは「神さまから、永遠のむかし、わたしにつくれと命ぜられた甘美な<蜜>」なのである。この二人は<近代>の空虚化の圧力に抵抗し、心の内部をかかる<生命>の<蜜>で満たしながら、それを孤独な仕事を通して、内から外へ実現する(レアリザシオン)してゆく。リルケが『マルテの手記』のなかでマルテと同化しながら一つの典型として示すのは、この<内から外へ>を純粋に徹底してなし遂げた人間たち――すなわち<愛する女>たちなのである。その意味では<愛する女>とは芸術家の原型といってもよく、<近代>が歪める以前の、人間の本源の在り方といってもいいものなのだ。それはハイデッガーが「元初の能力、それぞれのものをそれ自身へ集中する能力」と呼んだものであり、「存在者はすべて、存在者として意志の中にある」と規定した「意欲するもの」の根源の姿なのである。

「アベローネ。おまえは愛せられる女ではなく、<愛する女>だ」マルテは『手記』第一部の終りにこう書いて彼女に一角獣の壁掛のゴブラン織を示す。「アベローネ、僕はおまえといま一緒に立っているような気持がする。アベローネ、おまえはこの気持がわかってくれるだろうか。僕はぜひこれがわかってくれなければならぬと思うのだ」

――『マルテの手記』第一部はこの言葉で終り、第二部は「女と一角獣」の壁掛と呼ばれたこのゴブラン織の細かい描写から始まる。なぜなら、こうしたゴブラン織に織り込まれた女たちは何よりも<愛する女>だからである。》

支倉冬子もまた<愛する女>となって蘇った、たとえ愛する対象が男ではなく、十五、六歳の若い娘エルサであったにしても。そして、冬子は再び「グスターフ候のタピスリ」の前に立つ。

<『薔薇の沈黙』――「見ることの果て」>

リルケが『マルテの手記』を書き終えたのちの『ドゥイノの悲歌』、『転向』、『オルフォイスに寄せるソネット』を引用しながら論じた第六回から十三回までの題は、「夢のなかの部屋」、「天使のプロフィール」、「天使の現れる場所」、「委託を果たす者」、「遠ざかる死者たち」、「見ることの果て」、「大戦のなかの孤独な島」、「<開かれた空間>の声」であるが、ここでは『夏の砦』に関わる二つの文章を「見ることの果て」から引用して、『薔薇の沈黙』との共鳴(レゾナンス)の終りとしよう。

《『転向』で言われているのは物を見る(世界を見る)ことの内部で突然起った方向転換なのだ。リルケは端的に「もはや眼の仕事はなされた/いまや 心の仕事をするがいい」と歌ったが、まさしく見ることはここで異質の働きに変ったのである。》

このことは冬子が北欧の地で「グスターフ候のタピスリ」を見る時の、第一回目が「眼の仕事」だったとすれば、最後に見た時には「心の仕事」に変っていたことに対応しているだろう。

次いで、『夏の砦』全体の、冬子の幼年時代の回想、思い出、死(時間の否定)の記憶、人形のエピソードの重要性、魔術性と、それらを超えての内から外への恢復、眼から心への転向、時間の否定を超える永遠を象徴するかのような文章がやってくる。

《「第四の悲歌」では、「天使と人形」の合体から突然終曲ともいうべき部分に入り、存在の全的肯定を阻む否定(死)がふたたび現れる。しかしこんどはその否定(死)は逆手にとられて、存在を超えるものとして世界を捉える契機になってゆく。

死へあゆみつつある人間よ、

われらがこの世でしとげるすべてのことは、

いかに仮託にみちているかを、われらは思い知るべきではないか。そこではいっさいが

それみずから(・・・・・・)ではない。おお幼年時代の日々よ。

そのときわたしたちの見たもろもろの形象の背後には単なる過去

以上のものがあり、また、わたしたちの行手をおびやかす未来もなかった。

(…)

けれど、わたしたちがひとりで道を行くときには、

過去も未来もない持続をたのしみ、世界と

玩具とのあいだにある中間地帯の、

太初から、純粋なありかたのために設けられた

ひとつの場所に立ったのだ。

リルケにおける幼年時代の重要性は後期にいたるまで変らなかったが、ここでもすべてがそれみずから(・・・・・・)存在するのではない幼年期の魔術性が出現する。「過去も未来もない持続」という形で、死(時間の否定)を超える可能性の暗示として、世界と玩具のあいだに設けられた幼年の王国が描かれる。そこでは人間は決して単なる物として見られることはない。リルケはその体験を内側から遡って、<もう一つの地>(「より高次のレアリテ」)を見出してゆく。時間の否定を超える永遠が現れるのもまさしくこの地平である。》

<『夏の砦』――「序章」>

辻邦生追悼特集(「新潮」1999年10月号)に丸谷才一が「『夏の砦』のことなど」と題して文章を寄せていて、辻文学の本質をある意味、残酷なまでによく表現している。

《プルーストの弟子としての辻は、イメージのあつかひ方にはすこぶる長けてゐて、殊に簡勁な描線がまるで院展系の日本画の大家たちのやうに美しく、効果的で、息を呑むばかりである。ただし観念のあいらひ方といふ点では、さほどの卓越を示さないし、とりわけ作者の精神のあり方が健全に過ぎて頽廃味が薄いため、いささか物足りない感じが残る。しかし小児となれば観念がややこしくなくて自然だし、頽廃が乏しくても別におかしいことにはならない。そのせいもあつて、『夏の砦』の幼女期の回想にはあれだけ堪能することができるのかもしれない。》

辻は『安土往還記』を書いてから、もっぱら長編歴史小説を世に出すようになり、それはそれで素晴らしい作品群なのだが、いささか物足りない感じを持たせられたのは、作者の精神のあり方の健全性、頽廃味が薄いからである、と言葉にされれば、なるほどそのとおりである。しかしながら、『夏の砦』の幼女期の回想、思い出は、丸谷の指摘を超えて、作者の精神のあり方が健全に過ぎるということはなく、十分に観念がややこしく、トーマス・マン『ヴェニスに死す』のように頽廃が充ちてさえいるのだから、堪能できたのは当然であった。

竹西寛子による新潮文庫の『夏の砦』解説(1975年2月刊行)には、成人になってからの思考、形而上的思惟も含めての、冬子という女の言語表現への言及がある。

《女の意識の領域に、日本の男の作家にここまで立ち入られたかという思いは、相変らず健在である。女の無意識とのかかわり方を通して、在りようの独自をみせた男の作家というなら、すぐにでも谷崎潤一郎や川端康成の名をあげることはできる。それならば、女の意識との、形而上的思惟との、と考えて口ごもらざるを得なかったのは、『夏の砦』が出るまでのことだ。

感性の活用は、むろん人間だけの行為ではない。しかし、活用の自覚が言葉で行われるとき、人は一般動物と区別される。この、自覚するものとしての人間が、男性だけに限られる必要はないだろう。強弱の度合は明らかでも、女もまた感性の活用を自覚することはできる。表現の素材となった女のこのような自覚が、思考が、さらには形而上的思惟が、少なくとも不自然ではないものとして女らしさのうちに納得されるには、彼女の感受性の幅広い活用が言葉で行われることが望ましい。『夏の砦』の女主人公支倉冬子は、そのような女性として現われる。読者はただ、冬子のあとを追って、枝を張った樟のざわめきを聞き、蛇の卵を見、松の花粉の匂いを嗅げばよい。森や沼を、城館や壁飾りを、あらしの近い島の夜明けを見ればいいのである。乾草の匂いを、百合の香りを嗅げばいいのである。》

『夏の砦』の主題や荒筋は「心ひかれる女性のアルバム」で辻自身が説明していることから、ここで繰り返すことは避けて、丸谷や竹西が堪能した、プルーストの弟子としてのイメージと言葉を読むこととしよう。さらに、幼年期の回想、思い出に加えて、北欧の都会で鬱屈してゆく冬子の様子は恢復期の健全さとは違って、パリの町をさまようマルテのようにイメージ描写にすぐれ、頽廃味に澱んでいるので取りあげたい。

「序章」は、いきなり独白のような文章が二十ページ以上も延々と続く。現在の『夏の砦』は第三稿にあたるが、第一稿、第二稿とも、現在あるような語り手は存在せず、全編すべて女主人公の一人称独白だったという。古いタイプの編集者(河出書房新社の編集者坂本一亀)などは不満を抱いたようだが、福永武彦の七五〇枚を一人称だけで通すのは最初の書き下ろし小説としては不利だろう、もうちょっと主題を明確にしてダイナミックな形にした方がいいんじゃないか、という意見を受けて第三稿を書き、埴谷雄高に合格点をもらうなどもあって、全体として完全稿のような形式になったという(「「夏の砦」まで埴谷雄高・辻邦生」(辻邦生作品全六巻―2 月報1))。

前置きはともかく、『夏の砦』の冒頭部分はこうだ。

《私はながいこと、この屋敷以外の世界を知らなかったし、学校にゆくようになり、新しい友だちができても、私の世界は格別に拡がったようにも思われなかった。学校で私がぼんやり放心することが多いと、最初の父兄会で母が注意され、それを父と母が話しあっていたのを、私はひどく心外な気持できいていた。私の気持では、学校で自分が放心していたのではなく、この古い沼に似た広い家の細々した出来事が、睡ったあと夢のなかまで侵入してきたように、学校にいるあいだにも私のこころを奪いさっていて、若い、顔色のわるい、痩せた女の先生の言葉など耳に入らなかったにすぎないのだ。しかし、それを私が放心しているといって非難するとは、なんという間違いだろうと、小さかった私は、ひどく腹立たしい気持で考えたものだった。私が教室の窓の外の大木やその梢の上を流れてゆく雲を見ていたのは、ただぼんやりそうしていたのではなかった。池の隅に暮している亀(この亀は兄のと一緒に若い叔父が買ってきてくれたのだが、兄のは、どこかへ逃げていったため、兄は私の亀を自分のだと言いはったので、私は、それを水槽から奥の築山のある庭の池に移して、そこでひそかに飼っていたのだ)や、池の橋の下に沈めた絆創膏の空罐のなかの秘密の宝や、前の晩、時やが読みさしのまま置いていった本――あの蒼黒い顔をした靴屋の話などのことを気にするなといっても、それはまったく無理なことだった。教室で若い痩せた女の先生の話をきくことができるのは、亀のヒューロイや池の中の空罐の冷蔵庫を持ったことのない生徒たちだけなのだ。私には、ヒューロイがいま岩の上を這いだして、石橋の上で日なたぼっこをしていて、兄に見つかりはしまいか、気が気ではなかったし(もちろん私の方が先にかえるのだから、そんなことはなかったが、それでも時おり気まぐれから兄は早退することもあったのだ)それに先生がどんなに面白い話をしてくれたって、ミカエルの靴屋の話ほどに面白いものがあるだろうか。ミカエルは、いったいあんな蒼い顔をして倒れていたんだろうか。ほんとにこのミカエルの靴屋の話は、それまで読んだどの話よりも面白かった。馬車の喇叭がひとりでに歌いだす法螺男爵の話だって、それは面白かったけれど、ミカエルの頭の上でざわざわゆれた大木はうちの樟のようだわ、と私はつぶやいた。》

森有正は「早春のパリから初秋の東京まで――辻邦生著『夏の砦』をめぐって――」(「文藝」1967年9月号)と題して、《この作品が自分の中にのめり込んで来る、と書いた。その意味は、『夏の砦』を読んでいると自分の心の奥底にある何ものかがそれに感応して共鳴する、ということである。だから本当はこの作品が私の中にのめり込んで来る、とうのはやや不正確で、むしろ、この作品は自分の中に深いレゾナンスを惹き起す、と言った方がよいかも知れない。》と前置きしてから、自分が生まれ育った淀橋浄水場の近くにあった日本の樫の木のある家の思い出を語りつつ、さきに引用した冒頭部分を自身が集中的に思考していた「経験」の問題に引き寄せて展開した。

《支倉冬子のこの独白のような記録はこの小説の構成そのものである。原初の接触は明らかに意識を、それと言わずに支配し、構成している。と同時に原初的接触を起しえないものもその意識の中に侵入し、そこにやがて来るべき葛藤を予測させる。ミカエルの靴屋の話は、時空の制限を超えて行く自由を語る。それからもっと大切なことは、この「序章」冒頭の導入部とも言うべき部分に、主人公の経験の質が鮮やかに出ていることである。それは感度の鋭い圏の表示であり、私はそれをその人の本質圏と呼びたいと思うが、それは冬子の孤独でしかもその圏をあくまで追求する姿勢を剰すところなく示していることである。それは一人の個人を定義する経験なのだ。こういう経験は、何か外側から操作出来る経験、あるいは体験ではない。独白はそれが内側から外側に伝えられる唯一の道である。》

引用した冒頭の一節が「私の世界」、「私の気持」、「私のこころ」というように、「私の**」という小さかった私の内なる世界から外に出ないことに注意すべきだが、それはまた、辻が「心ひかれる女性のアルバム」で注意を促した《この序章が外面的に見られ、思い出が内面的に見られるという相違は、実は『夏の砦』の大切な主題の一つになっている》という言葉において、内なる世界に閉じこもっているにも関わらず「外面的」に見られていることに気づくべきだろう。あとで「第四章」以降の「思い出」のなかから引用することになるが、そちらでは内と外を往き来することによってかえって「内面的」に見られるという逆説が成立している。

冬子の回想は「匂い」の官能に満ちていて、異なる匂い(負のイメージのときは「臭い」)は魅惑的であると同時に分離、断絶を予感させるものだった。ここには丸谷が指摘した「作者の精神のあり方が健全に過ぎて頽廃味が薄い」ということはない(小説の後半で、恢復した冬子が若い娘エルサに引きつけられる酩酊感は、このときの「裏のお嬢ちゃん」との性向と関係しているに違いないのだが、それを強調しないところなどは辻の健全さ、物足りなさの一端だろう(例えば、エルスには匂いがないし、肉体的な交感もつつましくも表現されない))。

しかし何よりも、プルーストにおけるアイリスの香のような、匂いにまつわる感官を記憶の暗がりから救い出す文体の細やかな肌理(きめ)を味わうべきだ。

《果してその翌日、私が学校にゆくのを渋ったかどうか、私にはまったく記憶はないのだけれど、それから何年かたって、卒業するまで、私は学校にも学校友達にもさして強い関心が生れなかった。それだけ、私には、この屋敷のなかにこもっている重い、よどんださまざまな匂い――土蔵の湿(し)っけた黴の匂い、誰も使わないままに障子の閉めきってある書院の匂い、五月の終り、築山のある奥の庭にこもる松の花粉の匂い、渡り廊下の雨の日の匂い、西日のあたる女中部屋の匂いなど――が、それなしには呼吸できないような、ある離れがたい存在として感じられていたのだ。(中略)

それは私が小学校に入って、二年か三年たったある初夏のことだったと思う。ぶらんこのある裏庭のつづきに木塀でへだてて私たちの家の借家があり、そこに、そのころ、ある仲買人の一家が引越してきていて、婆やたちが「裏のお嬢ちゃん」と呼んでいる顔色のわるい娘が一人いた。(中略)私がその子からある種の体臭を感じたとしても、もちろんそれは、乾いた日なたの草ほどの匂いであって、果して体臭などと言えるものだったかどうかわからない。あるいは子供特有の何かそうした匂いだったのかもしれない。しかし私は何よりもまずその匂いに女の子の髪や肌や洋服を感じた。私は女の子と会うとまず眼をつぶって、その髪や肌の匂いを嗅いだ。その乾草のような匂いは、ある異質の、どことなく馴染にくい不透明な抵抗となって、私にさからった。それはちょうど夏の海で泳いでいるうち、突然、冷たい潮の流れにぶつかるようなものだった。表面を見ただけでは同じものに見えながら、そこには異なった二つのものが相接しているという感じ――驚きと好奇心と嫌悪とを含みながら、同時に、その異なったもののおかげで、自分というものが逆にはっきりと浮かびあがってくる感じ――いわば油のなかに混った水滴が、周囲の黄色く澱んだ油質を感じるゆえに、かえって自らの透明な水の特質を自覚するという感じ――そうした感じを、私は、この女の子の乾草に似た匂いのなかに感じたのだった。(中略)私はよくその子の背中に顔をつけて、その汗ばんだ匂いを深く吸いこんだ。その子は私が何をしているのか理解できなかった。私が、百数えるまでこうしていさせて、と頼むと、はじめのうち、じっと私のするままに数をかぞえてゆくが、しまいに、急に不安になってくるらしく、ね、何しているの、もうやめてよ、と半ば嘆願するような調子で言って、身をもがくのだった。》

プルーストの小説の主人公が女中や祖母、叔母によって自分以外の人たちという存在と社会、階層を発見したように、臭いが後ろ暗い感覚へ誘い、<もの(デイング)>たちとの原初的な親密感が生じる。

《このような自分以外の人たちがいるという事実――祖母や両親や兄などが自分と一つのものであるとすれば、はっきりそれと異なった感じの人々がいるという事実――の発見は、内玄関から中(なか)の土蔵へゆく途中の広い女中部屋に、ある特別な臭いを感じるようになったとき、はじまっていたと言ってよかった。この臭いを私がいつごろから自覚しはじめたものかわからない。しかし中のお蔵の前の大部屋が、私たちとは違った人たちの住むところ、私たちの家の中に設けられた特別の領域だという気持は、このなじめない、異種の臭いから生れていたように思う。今でも女中部屋のことを思いだすと、その汗臭い、すえた、甘ずっぱい匂いとともに、西日のさしこむ格子戸や、縁のない赤茶けた畳や、部屋の隅にある小さな鏡台や、壁にかかっていた着物や、家では決して見たことのない婦人雑誌や娯楽雑誌(それも表紙がめくれたり、破れたり、とれたりして、口絵には、色刷の天皇一家の写真や名士令嬢のグラビア写真などがむきだしになっていた)が鮮やかに眼の前に浮かびあがるが、この装飾もなにもない、貧しい裸の壁だけの部屋には、また、何か私の感覚を異常に刺激するものがあったのも事実なのだった。それが、その当時の私に快感をあたえたのか、嫌悪をあたえたのか、それはわからないけれど、私はただこうした奇妙な異質感を味わうためにだけ、よくその女中部屋に入ったことを憶えている。私は、そこに何か後ろ暗いような、自分では知ってはならぬような、説明のつかぬものが隠されているような気がして、そのすえた甘ずっぱい匂いを、小さな鼻孔をふくらませて、深々と吸いこんだものであった。そこには浅黒い脂肌の若い女中たちの体臭とともに、乾いて埃りっぽい老人じみた婆やの臭いもまじっているような気がした。足のうらにはりつく畳の冷たく平たい感触、細格子のはまった硝子窓に書かれた落書(これは若い叔母たちがまだ子供だったころに書いた落書で、鉛筆や色鉛筆で、自分の名前、兄妹、友だちの悪口、親戚じゅうの名前、いたずら書き、へのへのもへじ、などが、あたりかまわず書きこんであったのだ)、小さな鏡台の引出しの中のすり切れたブラシ、かけた櫛、使い古した化粧道具、夕方になるとつくニクロム線の赤くW形に光る暗い電球、土蔵から細い黒い流れになって吹きすぎてゆく隙間風、土間につづく板の間の滑らかな冷たい一段低まった感じ――こうしたものを、私はなんという不思議な陶酔感をもって味わっていたのであろう。》

ついで、女中の時やの漁村の家に連れて行かれたときの回想と、絆創膏の空罐のなかの蛇の卵をめぐる裏の女の子との諍いが暗く描かれる。

<『夏の砦』――「第一章」>

留学当初の冬子の眼で見られた北欧の街は、マルテの眼で見られたパリの街と同じように、分裂病(統合失調症)すれすれの神経症的徴候に揺らぐ。しかし、リルケの文章が自覚的であることから病理性が認められないように、冬子のノートのそれも自我の崩壊の危機が迫ってはいたが自覚的に書かれているという点で健全であり、リルケ(=マルテ)がそうだったように認識の訓練の通過儀式だった、とも言える。都合六冊ある冬子のノートの第一冊目の半ばほどに書かれていた異様さを示す記述はいくつかあるが、一つだけ引用する。

《この頃、ふと気がついてみるといつか自分で独り言を言っている。まるで言葉に出さないと、ものが考えられないみたい。部屋にじっとしていると、壁や天井から脂汗のようなものが流れてくるような気がして、なるべくせっせと工芸研究所に通っている。それでもユール先生はフランス語を話して下さるので、先生とお目にかかれた日は心が晴ればれする。街を歩いていても、フランス語か英語で(この都会の暗い響きの言葉はまるで喋れないから)誰かれとなく話しかけてしまう。先日もS**街の古物商の店の前を通ったら、こんなことがあった。そこは、ひっそりした狭い通りで、店のなかは暗く、鉄の甲冑が光っていたり、花瓶や壜が古家具の上にのっていたり、造花や風景画が壁にかかっていたり、各種の楽器が天井から吊りさがっていたりして、その奥に、いつも店の主人が坐って新聞か何かを読んでいた。私は研究所からの帰り、よくそのガラス扉に顔をくっつけるようにして店内をのぞいたが、一度も入ったことはなかった。ところが今日、いつものように店のなかをのぞくと、ふだん店の主人が坐っているところに、蝋人形が置いてあった。若い男の人形で、はにかんだような微笑を浮かべ、いくらかうつ向き加減で、着ている洋服はどこかこの地方の風俗衣裳のように見えた。私はそれがちょっと面白かったので、なかへ入ってみようという気になった。ドアの鈴の音がして、店の奥から小肥りの若い陽気な娘が出てきた。私がフランス語で話すと「あら、フランス語を話しますの?」と言って、フランス語で何が欲しいかとか、この絵はどうだとか、話しだした。私は、いつもこの店を通るのだということ、そして店の主人がふだんは帳場に坐って本か何かを読んでいるのを見かけていることなどを話した。

「今日はご主人はいらっしゃらないの?」

私はその蝋人形を眼で指しながら言った。小肥りの娘はちょっと驚いた顔をして、

「ご主人ってパパのこと?」

と叫んだ。

「ええ。年配の方よ。少し髪の薄くなった……」

「あ。じゃパパね。あなた、パパをご存知でしたの? ああ、可哀そうなパパ。あのパパは五年前になくなりましたの。」

私はしばらく娘の顔を見ていたが、黙って頭をふると、後ろも振りかえらず店を出てしまった。なんだかそのあとで、ひどく頭が痛み、早く床についた。そして翌日になってもいやな感じが黒ずんで身体のなかに残っているみたいだった。》

ノート全体を読んだ編集者であるエンジニアは、第三冊目のノートの大半を埋めている冬子の街区遍歴の記録を《彼女の不安の克服法の一つの方法》と解釈し、《彼女が執拗に感覚の細部を詳細精密に定着しようと意識していて、外界が曖昧になり欠落してゆくのを言語によって凝集し、固定しようとしているのではあるまいか》と推測して、《喪失した場所を恢復しようという無意識の欲求》という<オデュッセイ的遍歴>の特徴を示す出来事を紹介している。そこには思考が、形而上的思惟が不自然ではない女らしさのうちに表現されている。

《まだB**広場から戻ってくるようなときにも、よく道をまちがえた初めのころ(それはある雨の夕方だった)美術館から帰ってくる途中、自分の家がどうしても見つからなかったことがあった。私は、もう一度、B**広場に戻ってみようと思ったのは、かなり歩きまわったあとなので、後戻る道すじさえわからなくなっていたのだった。どの通りにも見覚えがなく、同じような形の暗い階段や扉や窓が、雨のなかに並んでいた。こうして通りから通りへ歩きつづけたあげく、とある町角で、彫刻や浮彫りに飾られた重々しいアーケードの玄関のある大きな建物の前に出た。それは官庁か、学校か、病院か、ともかくそういう公共の建物であることには間違いなかった。しかし私の住むP**街の付近には、こうした大建築は見当たらなかった。(私はP**街付近ならよく歩いたので、そう確信できた)自分が見当ちがいの街にまぎれこんでいるのにちがいないと思った。私はそこで町角を通りがかったタクシーをとめて、運転手に、私の住所を見せた。すると彼は早口で何か言った、私はわからないという身振りをすると、わざわざ雨の中を車からおりて、私の先に立って歩きだした。数メートル先の次の町角で、彼は私の住所と町の標識をくらべ、それだけで行ってしまった。それはたしかに私の住むP**街の標識だった。(中略)私はふと、耳の痛いまでに静まりかえるこの都会特有の濃い深い沈黙のなかで、何度となく繰りかえし現われてくるあの重厚な大学の建物を思いえがくのだった。なぜ私はその軒蛇腹の浮彫りや、正面の上の盾と、波と、文字を書いたリボン状の旗とを組合せた紋章や、擬古典的な女神石像などを、はじめのうち、見なかったのであろうか――私の思いはかならずこの一点に戻ってくる。そんなとき私はこう思った。「私は浮彫りや大きな窓や紋章などを眼にしてはいたのだ。そうしたものは私の網膜に映ってはいたのだ。しかし、ぼんやりしていた私にとって、それは眼に映っているだけで、本当に、浮彫りなり窓なりの形として意識されていなかったのだ。」》

彼女は書く行為、表現することによって、現実を自分のものにしてゆこうとしていたのだが、「大学を認める」ということは、まだそれと気づかぬがかすかに泡立ってきた「幼年期の思い出を認める」ことの予兆であり、認める/認めない、は「眼の仕事」から「心の仕事」への現れては消えるかすかな胎動だったのだろう。

<『夏の砦』――「第二章」>

雨に打たれて肺炎になり、入院した冬子はビルギットという看護婦に癒される。第四冊目のノートは恢復期に特有の軽々した新鮮な感じにみたされている。ようやくベッドを離れて部屋の端ぐらいまで歩けるようになった頃に見た夢は、プルースト的な回想の場面で、失われた空間が、失われた時を誘って、ざわざわという遠い音とともに浮上してくる。

《そういうある夜明け、私はめずらしく祖父の建てた樟の大木のある家の夢をみた。その樟の枝々は母屋のうえを覆いつくすように腕をひろげていて、風のある夜、ざわざわとまるで川でも傍を流れているような音で葉を騒がせた。夢のなかでも楠の大枝は、かつて私が夜ごと怯えたと同じ音をたてて鳴りつづけていて、重い潜戸(くぐりど)も玄関につづく砂利道も植込みの奥の築地塀も夢とは思えない鮮やかさでよみがえってきたのだった。私はそこで母だったか、祖母だったか、あるいは別の誰かに、今までこんなながいあいだどこへ行っていたのかと訊ねられ、家ではみんなが大へん心配していたところだ、というようなことを言われた。(中略)

私は自分の涙で目をさました。目がさめてからも悲しみの発作はまだつづいていた。枕が涙で湿っていた。しかし目がさめて後、悲しみの発作は急に実体をうしなって、なにか感情の虚像のようなものに変っていた。その夢のなかで会った人物が母なのか祖母なのかはっきりしないのに、潜戸の重い鎖や。砂利道を踏む感覚や、植込みの奥の築地塀の雨に濡れて変色した壁土の色などは、異様な鮮明さで思いおこされた。その瞬間、私は思わず声をあげそうになった。樟の大枝がその時いっせいにざわざわと鳴りわたったのを耳にしたからだった。すると突然あの黒ずんだ影が次第に明確な姿となっていった。私は息をのんで、それを見つめた。それは今しがたの夢で途切れたばかりの祖父の家の暗い森閑とした気配であり、姿だった。「あんなにもしばしば私のそばを走りぬけていた感覚、私が仮りに黒ずんだ影のようなものと呼んでいた感覚とは、実は、私の身体に蓄積され、その都度、さまざまな触発を受けて喚びおこされようとしながら、記憶の表面にまで、ついに浮かび上らず、意識の下層をかすめて消えたこの祖父の家の記憶だったのか。」私は呆然として突然現われたその暗い静かな家の隅々を、あたかも現実の家でも見るように、眺め入ったのである。(中略)すると不意に、築山につづく一枚岩の橋で死んだ亀のことを思いだした。亀を私は飼っていたことがあったっけ――なにか信じられない出来事のように私はその思い出を驚いて見つめた。それはもう遙か遠い過去に忘れ去られ、葬り去られていた事柄だった。なんていろいろのことがあったのだろう。そしてなんと多くのことを私はこんなながい間、忘れ果てていたのだろう。そう思う間もなく、死んだ亀の墓を一緒につくってくれた色白の女中の時やのことが思いだされた。そうだった、時やと最後に会ったのは小学校の三年の頃だった。ああ、憶いだしてくる、時やがお嫁にいって、本当にあの人は仕合せだと言われていたのに、その翌々年だったかに、亡くなったのだ。私は時やの家にいったこともある。海のそばの寂しい、ランプのついた暗い家だった。いつも黙って坐っていた老婆がいたっけ。時やのそばに寝ると、波の音が枕のそばで聞えたのだ。「時や、時や、波が近くなってくるよ。私たち。溺れるようなことはないだろうね。だって波が家のすぐそばで鳴っているんだもの。」私がそう叫ぶと、時やは「夜は潮が差してくるんです。こわいことなんかありませんわ。さ、お嬢さま、時やがこうして持っていてあげますからね、安心してお休みなさいませ。」と言って、冷たい湿った手で私の手をしっかり握ってくれた。冷たい湿ったやさしい手。そうだった。突然、私は我にかえって身ぶるいした。あの冷たい湿った感触は、時やの手の感触だったのだ。私は病院にきてずっと不思議とビルギットの手の感触に心が和んでいたのも、それが時やの手であると思っていたからだったのだ。(中略)その時、突然、記憶の奥の暗闇から、昨日のことのような鮮やかさで、一つの場面が浮かびあがった。それは裏の借家に住んでいた髪の薄い、蒼い顔をした女の子の姿であり、私がその子を何か残忍な強暴な力で突き倒している情景だった。その前後のことは思いだせなかった。ただ、思いだしたその瞬間にでも、息苦しくなるような残忍な憎悪の感覚がその記憶にこびりついていた。(中略)ところがたまたま私が飼っていた亀のことを考えていたとき、何の脈絡もなく不意にその憎悪の原因がよみがえってきたのだ。私がその子と一枚岩の橋の上で争ったこと、そして怒りの発作にかられてその子を池のなかへ突き落したこと、その後で土蔵のなかで泣いたこと、泣きながらもう誰にも愛して貰えない人間になったと感じたこと、涙が乾くと、自分は誰かを愛そうとすると拒まれる人間なのだと思いこんだこと、それをひどく寂しいと思ったことなどを、私は一挙におもいだしたのである。》

そのあとには、隣りの寄宿学校から病院に忍び入ってきた十五、六歳の少女、長い栗色の髪をくしゃくしゃにした、燃えるような眼のエルス・ギュルデンクローネとの、親和力の働きのような不思議な出会いの場面が来る。エルスの姉で市立図書館司書のマリーとの友情の記録がノートから書きだされる。

第四冊目のノートの最後のエピソードとして、ふたたび制作へ激しい意欲を感じはじめた冬子が、市立図書館にマリーを訪ねて、図書館所蔵の**黙示録写本を見せてもらった日記が示される。一葉の挿絵では、白馬にまたがる天使ミカエルが槍をかまえて、赤い龍の方を眺めていた。十何葉かの挿絵頁が終って、写字僧の書いた本文がはじまる第一頁、その左上の冒頭のAの花文字が驚きを与える。

《花文字Aは単なるAをあらわしているのではなく、むしろ複雑にからむ花茨から、まるで牧羊神が時ならぬ顔をあらわすように、不意にAの字体が出現して、蔓が相互に、いっそう解けがたくもつれあってしまった感じがした。(中略)しかし花文字Aはまぎれもなく、あの魔法使いの靴、先端のそりかえった細長い靴をはいていた。靴の各々の末端は蔓文様にまぎれていた。しかしそのとき、その夏の光のなかにまぎれこんでいったのは、蔓文様ではなくて、私自身だったといえないだろうか。私の見たのは、あの樟のざわめく祖父の家とともに焼けてしまった、ゴシック体の花文字を金箔で、深紅色の地に打ちだした、あのミカエルの物語――青い天使と赤い天使がステンド・グラスの太い輪郭にはめこまれて表紙をかざっていた、手あかによごれ、すりきれたあの本だった。私が見ていたのは、封建時代のグスターフ候の書庫におさめられた**黙示録写本などではなかったのだ。私はすでに、あの噴水のある広場の飾り窓のなかでその複製を見たときから、自分が何を見ようとしていたのか、ひそかに知っていたと言えないだろうか。いや、むしろ私がそれを眼にしたとき、不意に私のなかの何者かが、かつて忘れはてたある姿を、ある物影を、そこに感知していたというべきだったかもしれない。たしかに私は、あのとき、そこに何者かがゆらめき通りすぎたのを見たのだ。私はその影のあとを追って、ひたすらこの暗鬱な、巨大な墓窖に似たグスターフ候の城館へとまぎれこんだのだ。私はそこで祖母が長い廊下を歩くあの、とっちん、とっちん、という音を聞いたようにも思い、樟の大枝が私の耳のなかでざわめきつづけていたようにも思ったのだ。……》

<『夏の砦』――「第三章」>

支倉冬子がマリーとともにエルスの待つギュルデンクローネの城館(男爵のほかには、執事の無口なマーゲンス、寡婦で大女のビルギット、ビルギットの後からよちよち歩いてくる哀れな白痴の小人ホムンクルス、それに森番と庭師だけ)で生活した夏の、ギュルデンクローネ日記と呼んでいいノートからなる。冬子は、夜風に森がざわめくのを聞いて、楠の大木におおわれた祖父の家にいるような気になり、健康で生命にみちたエルスといると、自然のなかに融けこんでゆく調和感を感じて、能動的な熟考を重ねる。

《だが、なぜ私が樟の大木のざわめくあの家にいていけないのであろうか。なぜ母が機を織っている音を夢うつつに聞いていたり、祖母が廊下を通ってゆく足音を聞いていたりしてはならないのか。いま誰かが来て、お前はまだ幼いままの冬子なのだと言ったとしたら、そのままそれを素直に信じこんでしまうだろう。

しかしそれ以上に辛く苦痛なのは、私をここへ運びこんできた宿命を考えることだ。いまから思えば、それは、幼年期と現在との間に挿入された大きな挿話のような気もしてくる。だがなぜそんな挿話が私に必要だったのだろうか。そうだ。そのことだけは、自分にはっきりさせなければならない。そうでなければ、あの病気のあと、なぜ私が徐々に制作力を取り戻していったか、なぜ調和した甘美な感覚を味わえるようになったか理解できないばかりでなく、現在それを保っているかに見える調和感やこの歓びも、幼年期をいつか喪っていったように、また見失ってゆかないともかぎらない。この意味でもギュルデンクローネの館での一日一日は、私にとって、二度と得られない貴重な日々なのだ。なぜならここには私の幼年期がそのまま残されているだけではない。私はエルスのなかに失われた私自身を見るような気がするからなのだ。》

辻が「心ひかれる女のアルバム」に《『夏の砦』全体の構成を単純化していえば、北欧の都会とギュルデンクローネ男爵家の城館での経験が(とくにその城館での火事が)、徐々に冬子のなかに、この幸福だった過去の姿を呼び戻す。それが完全に恢復されたとき、ながいこと失っていた<美>が戻ってくる。》と解説した火事の場面、それに先立つ仮装舞踏会の準備(仮想衣装選びや、舞踏会のあとの行楽に使えるものがあるか調べるために屋根裏で調べていると、ばらばらになった操り人形が出てきて、胸のしめつけられるような、妙に不安な気持になったこと)や当日の様子が書かれ、冬子は美は物狂いのなかだけに姿を現わすものであることを摑む。

厩舎の火事について冬子は、日記に次のように書いているだけだった。

《おそろしい焔。なんという鮮やかな色で燃え落ちたことか。哀れな白痴のホムンクルス。ああ、それは昔のこと。何から何まで同じではないか。》

<『夏の砦』――「第四章」>

《多くの人たちは、記憶のなかの物ごとを、霧に包まれたように、ぼんやりした姿しかもたず、それに反して、現実に経験する姿は、はっきり確実な形をもつと言うけれど、この北方の古い異国の都会(まち)での生活は、しばしばそれと全く反対のことを私に教えるように思う。たとえば街の飾り窓の冷たい反射がそのまま祖父の家の応接間のガラス戸の反射になり、ギュルデンクローネ家の廊下が、いつかあの書院へ曲る樟の家の廊下につづいているようなとき、現実から、過去を憶いだすというのではなく、現実と過去の閾口に立って、同時にその両方の世界を生きていたと言えないだろうか。

とはいえ、私は誰にその古い屋敷の物語をすべきであったろうか。》

あたかもここから小説がはじまるかのような正統的で格調高い文体による問いかけの先は冬子自身である。ギュルデンクローネの館で書き継がれた回想は、辻が解説した《この序章が外面的に見られ、思い出が内面的に見られるという相違は、実は『夏の砦』の大切な主題の一つになっている。》の「内面的に見られる」思い出に相当している。

祖父が亡くなってから後の家に漂いはじめた、暗い、空虚な、沈んでゆく気分、没落する雰囲気なり徴候は、辻が精読したトーマス・マン『ブッデンブローク家の人びと』の影の下にあって、リルケ『マルテの手記』経験やハイデッガー哲学研究による<もの>についての考察が次のような場面と共鳴(レゾナンス)している。

《私は、庭での遊びに飽きると、家のなかをさまよって、何か面白いものはないかと捜しながら、奥の書院に入りこんだのだったが、そこは昼でも、ながい廊下にそったガラス戸にカーテンが閉まっていて、後には雨戸をたてきったままになっていた。(中略)普通なら、人間たちによって使われる部屋、人間たちの開けたてする襖、人間が光をとる書院窓、人間の眼をよろこばす違い棚の彫刻や人形などが、ながいこと、誰もここを使わないうちに、もう人間への従属を忘れてしまって、めいめいが独立し、自分の権利を主張しはじめているような気がした。床柱も掛軸も額も天井も透し彫りも、自分たちがはじめからそこにいて、人間などまるで知らないというような顔をしていた。私は、こうした物たちのもつ無愛想、よそよそしさ、傲慢さには腹がたったが、同時に、物たちがお互い同士では、何とも言えない親密さで話をしたり、目くばせを交わしたり、うなずき合ったりしているのに気がついた。(中略)そのうち、物たちのうちの誰かが、ふと、私のいることに気がつくのだ。急にみんなは黙りこくり、ひそひそと私のことを囁きはじめる。(中略)すると、そのとき、誰かが、「どうだ、この子をひっとらえては。」と言うのを聞いた。突然、物たちはざわめきたち、意見をかわしているようだったが、そのうち、「そうだ、この子をひっとらえてしまえ。」という声が圧倒的になっていって、みんながいっせいに私にむかって飛びかかろうと身構えた。私はぞっとして、夢中になって部屋からとびだすと、ながい廊下を息せききって走りながら、今にも後ろから床柱や天井や壁が長い手をのばして、声をあげて私につかみかかってくるのを感じた。》

「物たちのなかに沈んでゆく感じ」、「ある種の恍惚と陶酔」は、放心のようで、《太陽の甘い光に愛撫されて豊潤に成熟してゆく葡萄の実のように、子供たちの魂のなかに、外から計算したり、推しはかったりできない何か全一の成長が約束されていたのだったのかもしれない。》

過去の思い出の一つとして、辻が「心ひかれる女性のアルバム」に紹介した部分が、プルースト『失われた時を求めて』の日本の水中花を思いださせる次の引用文で、丸谷才一が《イメージのあつかひ方にはすこぶる長けてゐて、殊に簡勁な描線がまるで院展系の日本画の大家たちのやうに美しく、効果的で、息を呑むばかりである》ことを証明している。

《私はよく母とともに、中のお蔵に、夜、のぼっていったことがあるが、母が手燭をかかげて捜しものをするあいだ、私は私で、別の手燭をもって、土蔵の二階の四隅に置いてある大きな鉄製の甕の上に、身をのりだしてみるのだった。龍の浮彫りのある鉄甕のなかには、口まで、なみなみと水が張ってあって、手燭のうえでゆれている蠟燭の暗い焔の、ゆらゆらと照らしだす私の顔が、その鏡になった水面にうつっていた。水の底は暗く、沼のように深い感じで、その鏡になった水面の下に、何か別の世界があるようだった。で、私は手燭をかかげて、自分の顔をその水面に近づけたとき、一滴の蠟がかすかな音をたてて、水のなかに沈み、白い花びら模様にひろがって、まるで暗い池に浮かぶ睡蓮のように、また夜の運河に散り漂う桜の花びらのように、ひらりと、浮かび上ってくるのだった。私は思わず息をのんで、この妖しい花の白さを見つめていたが、やがて、手燭を傾けると、もう一度、一滴、蠟を水面に落してみた。蠟はぽとりと暗い水面に沈み、やがて、同じ白い花びらに軽やかに開くと、まるで重さのないものが暗い空間をただよってでもいるように、夢のように、ゆらりと浮かびあがってくるのだった。蝋燭の暗い焔に照らされた水面は、鏡になって光っていて、白い花びらは、そこに映る私の顔の奥から、遠近感をうしなったはかない透明なゆらめきで漂いのぼってくるように見えた。

私は半ば息をこらして、蠟の白さの凍りついた水中花をじっとみていると、いつの間にか、それがまるで遠い暗い夜空から舞いおりてくる雪片のように感じられて、透明な自分の顔の上に降りつもってくるような気持になったのだ。》

ギュルデンクローネの館で胸のしめつけられるような、妙に不安な気持にさせた原因となる、兄の人形劇のエピソードがはじまるが、この挿話もまたプルースト『失われた時を求めて』冒頭の幻燈のシーンを彷彿とさせる。

《青い幕があくと、舞台は森の中の場面だった。深いみどりの森に、日の光が差しこんで、光がゆらゆらと躍っていた。そこに一匹の狐(私ははじめ狼だと思っていた。頭は茶色で、うちのシェパードのクロに似ていた。しかし兄の説明で、それが狐なのだということはすぐわかった)が、ひどく、ふわふわと、あたかも空中に漂っているかのように、その森の中にやってきたとき、私のよろこびは胸の痛くなるほどに高まって、手で口をいっそう強く押さえなければならなかった。(中略)

あかりがつき、兄のまっ赤になった、照れくさそうに笑った顔が、舞台の後ろに表われた。従兄妹たちは人形芝居のまわりに集まり、狐や猟師や栗鼠を持ったり、動かしたり、着物の裏をのぞいてみたりした。明るい電燈の下で、みんながとりかこんでいる舞台からは、暗闇のなかで、照明されていたときの、あの不思議な神秘さは消えていた。父の大机のうえに蜜柑箱に似た木箱があって、そこに泥絵具で描いた書割が貼りつけてあるだけだった。二つの尖塔をもつ城も、城壁の白い輪郭をとった煉瓦も、青い幕も、つい今しがた見た通りのものにちがいなかったが、それは、この部屋の他のもの、椅子や本立や地球儀や花瓶などとまるで同じただの物にすぎなかった。乾いて埃りのかかった剥製のふくろうや棚の上に置き忘れた電気スタンド、動かなくなった置時計などと大して変らない、当り前の木箱であり、青い端布であり、ボール紙の絵であった。私は、はじめは、自分の放心から急に醒めることができず、いくらかぼんやりと、兄や従兄妹たち、叔父叔母たちが舞台をとりまいて、賞賛したり、驚いたりしているのを見ていた。それから、ふと、さっき見ていたものと今眼にしているものとの信じがたい差異に気がついて、胸をつかれるような気持になった。やがて、それが私を新しい放心のなかに投げこんだ。「それでは、これで終りなのだろうか。そうなのだ。もうそれは終ってしまったのだ。もう森もなければ、狐もいなければ、猟師もいない。いまみんなが触っているのは、さっきの人形劇とは何の関係もないものなのだ。この人形や舞台を使ってあの話を上演したにはちがいない。でも、今こうしてここに力なく横になっているのは、ただの物なのだ。」》

冬子は女学校に入ってからも、この昔の人形芝居を土蔵の二階で見つけて、兄がしたのと同じように、この世界とは関係のない、別のもう一つの世界、夏の光が耀く舞台を、何度か上演してはみたものの、《それが終ったあとの空虚さは、幻影が生命にみちていればいるだけ、いっそう深かった。》

<『夏の砦』――「第五章」>

どこへゆくにも持っていった叔母から貰った人形を紅葉の枝に逆さにぶらさげ、雨に打たれ、風にさらされて、最後にはただ白っぽいしみ(・・)となってこびりついていた情景、蛇のひげ(・・・・)のうえで冷たくなって死んだ老犬クロの物悲しい眼、女中の末の息子で白痴の駿(すぐる)に亀のヒューロイの甲羅を割られて殺された出来事、叔母の流産、無気力な若い叔父と兄の自分のなかで暮す態度、毎朝ひたむきに読経していた祖母の死と葬儀の記憶、新しい意匠の布地を織る母の佇まい、かいまみる大人たちの世界としての書斎の父の姿などが走馬灯のように流れ、それらを通って幼時というものから決定的に離れてゆく。ここでは祖母の死を、やはり祖母の死を描いたことのあるプルーストのような息の長い、比喩をもちいた文章を引用するが、リルケ『マルテの手記』の「固有の死」に連なる経験の質として、その後の北欧での冬子を変容させる原因の一つにもなるのだった。

《しかしそれらに較べても一段と鮮明で、忘れがたく心に刻まれているのは、翌日の早朝、私が洗面所で歯をみがいていると(なぜか、そのときの洗面所の湿っぽい木の匂いや、石鹼や髪油の匂い、小窓の外に葉を繁らせているもみじ(・・・)の色と一緒になって)蒼い、沈んだ顔をした母が、私に、祖母が明け方に亡くなったので、食事の前に、お別れに離屋にくるように言ったこと、香や線香の匂いの立ちこめる離屋の冷んやりとほの暗い、樟の葉の青さのただよう祖母の部屋で、白い布をかけられた祖母の姿を見たとき、その一枚の白布の異様な気配、まるでこの世のすべてから、その一枚の白布がそこに横たわる人を切りはなし、覆いつくしているような、重く、厳粛で、妙に虚しい気配を感じたこと、父の手で静かにあげられたその白布のしたから、祖母の、眼を閉じた、いくらか残念そうな表情の顔があらわれてきたとき、私は、その黒ずんだ蒼さ、なんとも名状しがたい蒼白い硬さ、人間でありながら、もはや一個の物体でしかなくなった、一種の紫を帯びた灰暗色に、ほとんど肉体的な嫌悪と恐怖を覚えたこと、そして母に手をとられて、その白くなった祖母のかさかさの唇に水を湿さなければならなかったとき、その水を含んだ綿から、一滴の水が祖母の唇から顎をつたわって流れるのを見て、私は思わず祖母が冷たかろうと思い、その一瞬、はじめて祖母は死んでいて、そんな冷たさなど感じないのだと思いかえし、我にもあらずぞっとしたこと、などである。

この蒼白い硬い祖母の顔の印象は、死というものの具体的な姿として、その後、眠れない夜とか、樟の大枝がざわめく夜半などに、ふと記憶のなかに浮かびあがって、私は思わず頭をふり、その陰気な映像をはらいのけようとしたが、なるほどそうした祖母の、眼を残念そうに閉じた顔は消えたとしても、そのとき感じた、物体の硬い冷たい肌ざわりに似たある感触は、ちょうど冷血動物の湿って冷んやりした肌に触れたあとのように、いつまでも私のなかから消えなかった。それは言ってみれば、それまで生きていた祖母の生命が、枯れて、音もなく折れた、その灰暗色の断面のようなものであり、祖母の死と言うより、何か死そのものの姿を、そこに感知したとも言えるものだった。》

<『夏の砦』――「第六章」>

「第六章」には「グスターフ候年代記」と称する文章が収録されている。この地方伝承のサーガの形式をもち、古雅簡朴な散文で書かれている原文を、マリーが仏訳したものから、夏のあいだに冬子が古雅な味わいを残して日本語に訳したものであって、「グスターフ候のタピスリ」に関係のある十字軍に関した部分及びとくに冬子の興味を示した死神遊戯の挿話(七話)からなる。十字軍に参加した信仰あつい領主グスターフ候は、《神を求めて海路千里、聖地へ赴きしも、神も御顔はついにあらわれなかった》。失望、落胆し、帰還してからも憂悶去りやらず、七夜にわたって死神と闘うことで《死を知らんとて追いもとめしも、死はいまだに正体を示すことはなかった》が、森で、禁猟を犯した罰に従い、自分みずから絞首台の木を切る男に出会う。グスターフ候がいろいろ問うも、猟師はお裁きに従うと答え、候は聞きおえると、瞑想にふけりながら帰ってゆく。「一、グスターフ候、森にて木を切る男に出会う事、及びその問答の詳細」から一部引用する。

《それはあたかも、一夏の生命を終えんとする蜂や蝶のごとくである。数日のはかない生命を咲きほこる薔薇ははじらいの深い莟のなかで、その開花の純粋、無償な行いについて、短かい生命の輝きについて、思いまどうであろうか。蝉は一夏を鳴きあかして、やがて固い殻となって林間の空地に転がるのであり、輝く美しさで咲きほこる花は季節の空しさを嘆くことも知らず、ただ生命のままに散りはてるのである。されば、などて人のみが己れの死について思いなやむのであろうか。(中略)かの賤が猟師のごとく、ありしままの宿命を引きうけることはできないであろうか。われらの望むのはただ己れ自身であり、また己れの未来だけである。》

冬子は「グスターフ候の年代記」の遍歴、絶望、死、経験、探究、宿命、啓示、再生、変容といった物語に共鳴(レゾナンス)して翻訳をしたのであり、「第六章」に挿入される構成によって、『夏の砦』全体を象徴する凝縮された雛型として、読者をもまたマトリョーシカのような果てることのない共鳴(レゾナンス)に誘う。

<『夏の砦』――「第七章」>

辻は「心ひかれる女性のアルバム」に、《『夏の砦』の第七章は、この作品のタイトルでもある夏の海辺でのエピソードで満ちている。》として、次の文章を引用したが、感官が全開した美しいイメージ描写の妙に魅かれずにはいられない。

《私たちは貝殻集めに飽きると、また浮き袋につかまって泳ぎ、波に巻きこまれて悲鳴をあげた。鬼ごっこをしたり、水しぶきをたてたり、歌をうたったり、子供同士で相撲をとったりした。そしてまた思いだしたように砂の城に戻ってきて、厚い城壁をつくったり、濠を掘って湧きだす海水を汲みだしたり、広い内囲いを築いたのだ。その内囲いのなかは子供がひとり寝られる広さがあり、私たちはかわるがわるそこで仰向けに横たわった。私が最後にそこに横になってじっと目をつぶると、絶え間ない波の音と、遠くで騒いでいる子供たちの叫び声が、どこか円天井にでも反響するように微かに聞えていた。微風がかすめ、時どき外航船の汽笛などがそれにまじっていた。眼をひらくと、その青い空の奥に雲が眩しく光り、ほとんど動くとも見えなかった。そこには深い、はてしない休息があるような気がした。私はふたたび目をとじ、ながく深々と息を吸った。爽やかな潮の匂いがあらためて私を幸福な感情でみたした。そうやって仰向いたまま、私には、こうした瞬間がいつまでもつづかないのがなぜか信じられないような気がした。鷗の声、波の音、子供たちの叫び、そしてたっぷりと過ぎてゆく夏の時間が、いつか私たちから奪いさられるということが、信じられないことに思えたのである。》

兄と二人で、砂丘に露出する岩に数百羽、数千羽の鳥が白骨となって横たわっているのを発見し、海岸線のつづきの難破船の残骸を見つけ、上にのって、大洋に乗りだしてゆく様を空想していると、迎えが来て、「坊ちゃん、さ、急いで帰らなければいけません。お母さんの容体がお悪いんですよ。」と兄に向かって言うのだった。

《ああ、なんとその船頭の言葉が口にされる前には、仕合せなことがみちわたっていたのであろうか。その言葉が口に出ると、そこには乗りこえることのできない仕切りが生れていた。それ以前のことは、どんどん過去のなかに繰りこまれ、手をのばしても、もうつかむことはできなかった。ああ、どうして、もう一度、その前の状態にかえることができないのか。そのとき突然、悲しみの発作がこみあげてきた、あの静かでやさしかった母、いつも機屋に坐って庭の青木に降りそそぐ雨を見ていた母、つい先日まで島の家にいて、私たちと一緒に歩いていた母――その母が死んだのだ。もう二度と会うことができないのだ。もうどこにもいないのだ。船頭の背におぶわれて、ゆらゆら砂洲の背をこえてゆくあいだ、私はひたすら泣きつづけた。(中略)

こうして私たちは夏と別れをつげた。母の葬儀が終り、祖母の死のとき以上に樟のざわめく家がひっそりしたとき、私の感じたのは、すぎさったのは夏だけではなくもっと大切な何かだったということであった。しかしそれが何であるか当時の私には理解することはできず、ただ季節の喪失感だけが心にいつまでも空白な映像となって残っていた。》

夏の海辺の難破船の残骸の情景は、女中の時やの父が海で溺れ死んだ挿話ともども冬子の未来を予感させるイメージとして機能している。

<『夏の砦』――「最終章」>

最後に、冬子の手紙(エンジニアの私宛のもの)が示される。私がギュルデンクローネの城館にあてて出しておいた手紙の返事として、彼女がエルスとともに、S**諸島からフリース島へヨット周航に出かける前、そこで書いたものである。

島の織り子(こ)たちの図柄や色彩についての清新な感想、島にきてはじめて眼のあたりにした生活に密着した感情の動き、神を喪った時代の芸術の在りようについての思考などが繰りひろげられるが、祖母の死によって苛酷な事実というものを教えられた冬子は、事実からはずれたこと、事実に匹敵しないものを無価値なものと見なす習慣を育んでいったこと、母が自殺してから、父と二人で暮らすようになった戦争末期、ちょうどその頃、港に近い地区から焼け出された末が白痴の子供の駿ともども家に住むようになっていた。戦争の終る年の青葉の季節のある夜、いつもとは違う空襲で一面焼け野原となり、家が焼けてしまうばかりか、地下室で寝ていた駿が焼け死んでしまう。

《やがて私たちの家が遠望できるあたりで足をとめたとき、父はふと誰に向かって言うともなく、こう言いました。

「いや、あれでいいのだ。あの家は焼けたほうがいいのだ。駿が焼け死んだことは気の毒だった。しかしあの家は焼けたほうがよかったのだ。あの家が焼けて、私たちはやっとあれから自由になれたのだ。」それから私を振りかえると、「冬子。私たちはもうこうした過去に蓋をしてしまおうね。私たちは過去に未練を持つんじゃないよ。いいかい。」と言うのでした。(中略)

私がこの苛酷な事実を自分の生き方の基準にしたのは、家が焼けるより以前のことでしたが、家が焼けたことによって、それがさらにいっそう徹底したものになっていったのです。こうした生き方の結果がどんなものだったか、私は、あなたに、織物の制作が次第に困難になり、不可能になっていった過程に触れながら、たしかお話し申しあげたと存じます。そうなのです。私は自分の過去を見すてることによって前に進みでたわけですが、この過去とは、多くの場合、前へ進む力を汲みだす深い豊かな源泉であることがあり、それに私は気がつかなかったのでした。

この事実に気がついたのは、「グスターフ候のタピスリ」を見にここの都会へ来てからでした。とくに私がマリーやエルスと知り合い、ギュルデンクローネの館(やかた)で暮すようになってからでした。

すでに新聞でご存知のことと思いますが、この夏、ギュルデンクローネ家の仮装舞踏会の夜、思いがけぬ偶然から、火事が起り、その火事で、ある憐れな白痴の小人が焼け死んだのでした。その瞬間、私は自分が炎と熱気に吹き倒される思いで、突然、あの樟のおおった祖父の家の燃えあがる姿を思いだしたのです。白痴の駿まで、私ははっきりと思いだしたのでした。

そうなのです。その瞬間、私はあの父の言葉の呪縛から解かれたのを感じました、私の前に過去は蓋をひらき、どっとあふれでてきたのでした。同時に私は、この古い都会やギュルデンクローネ家において、かつて無益なもの、無意味なものとして、自分の中から棄てさっていったものが、かえって人々の中で愛しまれ、保存されて、生きつづけているということを見いだしたのでした。それはいわば私の喪った過去と出会うのに似ていました。あの澱んだ、ひっそりした、人の気配のないような空気、もの(・・)にじっと囲まれて生きている老人たち、沼の底のように、枯葉が積み重なり、朽ちてゆく閉じられた部屋部屋――そうした気分こそ、私がずっと以前に身近かに持っていて、すこしずつ、自分から脱落させ、焼失させていったものに他ならなかったのです。》

島に来ることが決った初夏のある夕方、冬子は灼けつくような激しさで、「グスターフ候のタピスリ」を見にゆきたくなった。タピスリの前に立つ冬子の精神の働きには、プルーストの筆致に似て、フェルメールの「デルフトの眺望」を前にしたベルゴットや、システィーナ礼拝堂のボッティチェルリのフレスコ画を見るスワンのような精神の深みがある。

《私は息をつめて春の農耕図を見つめました。以前、そこに優美な中世風の様式を感じていましたが、いまこの種まき、耕作、飼育の三つの動作をする農民の男女を、後景から前景に開くようにして配列した構図を見ていると、そこに同じような線のつよさ、簡潔さ、いくらかのこわばりを感じました。その人物たちは写実風というより、ギニョールの人形のように眼も大きく、様式化され、それだけに、どこかおどけた様子、誇張された表情が感じられました。それだけにこの雄大で素朴な気分にふさわしく、煩雑な細部を無視した単純さのなかに、私は、後の時代の、写実風で、ただ優美さを狙った農耕図よりは、ずっと生活の本質に近い、瞑想的な、深い、暗い、重苦しいものを感じました。それは色彩版や写真版でみていたときに感じたゴシック国際様式風に優雅にまとめられた作品ではなく、織りの荒さ、粗野な生活の匂いのじかに残るかたい手ざわり、つまり石造の農家の裏の機(はた)屋で、生活の合間合間に織られた無意識の作品なのでした。もちろんそこには巨匠の手腕を感じます。無意識といっても、決して無技巧だというのでありません。(中略)

夏の図では、私は、何よりも光への讃歌を感じます。汗と労働と休息がここでは生活の歓ばしい律動となっています。まるで牧畜という地を這う困難な仕事ではなく、太陽とたわむれ、大地の香りにむせびながら、羊たちの生殖や出産、成長や繁殖のなかにおのずと現われる変転する自然の生成に歓喜している姿として、それはえがかれているのです。秋の図でも冬の図でも、何よりもこの単純な、瞑想的な、内面の生活感情、自然感情を表現しようとする態度は変っておりません。私はそこに人間の生の輪郭を感じます。(後略)》

そして冬子の手紙は、リルケに共鳴(レゾナンス)する、魅惑的な謎めいた言葉で変容の果てを締めくくった。

《いま、この白い硬い岩におおわれたS**諸島で風の音と波の音を聞きながら、私の感じているのは、こうした自分の世界とのめぐりあいの歓びです。かつて私は、夏、母や兄と島の家で、長い休みを送りました。時間のとまったような、甘美な遠い幸福な日々でした。その日々が、いま、厳しい、ほの暗い、この北の海の孤島で、戻ってきたような気がします。

……私はまだこの秋からの仕事について十分に考えぬいておりません。プランも図柄も何もかも投げだしたままにしてあります。

いま私の書いている窓の外で、いつか夜が明けようとしています。風が港の帆柱に鳴り、はしけのぶつかり合う音や、波が突堤に打ちあげられる音が聞えます。

ずいぶん長いお手紙になりました。やがて夜明けの光が、差しこんでくる時間です。でも私には、これからどのような夜明けがくるのかわかりません。ただ私には、自分がこれから本当の意味で制作の時に入るだろうことがわかっているだけです。

私の手紙がこうして終ったとすると、いったいまたどういう夜があるのでしょうか――それはわかりませんが、私はこの手紙を書き終えたら、真昼の永遠の光の下で眼をさますために、深いねむりに入りたいと今はそれだけを考えているばかりです。》

もはや冬子が、遭難したか、自殺したか、失踪したか、などあれこれ憶測、穿鑿することに何の意味があろうか。小説末尾の美しい文章は、「序章」や「ギュルデンクローネ年代記」と同じほどに、『夏の砦』の世界全体と打ちつけては砕ける白い波のように共鳴(レゾナンス)してやまない。

《私はその最後の捜索船に乗ってフリース島付近まで行ってみたのである。舟にはマリー・ギュルデンクローネも一緒だった。私たちは捜索というより、冬子やエルスが最後に見た海をこの眼で見て、それに別れを告げたいと思ったのである。(中略)

「もうエルスも冬子も帰ってきませんね。ここにきて、やっとそんな納得できる気持です。」

私は海面を見つめているマリーにそう言った。」

「本当にそうですわ。私もいまそんなことを考えていましたの。でも二人は何か一つのもので結ばれていましたのね。そのことも、ここへ来て、よくわかりましたわ。二人は同じものを愛していたのです。それを見つめたら、もう二度とこの世へ帰って来られないなにかを。」

私はマリーの言葉をどうとっていいものかよくわからなかった。その言葉から私は、あの手紙に或る「深いねむり」という言葉を思いだした。私はポケットに押しこんだままの冬子の最後の手紙をとりだした。マリーになんとなくそれを話して聞かせたい気持がした。しかし私の手はそのままとまった。というのは私はなぜかその言葉にはふれてはならないものをふと感じたからである。

私たちの船は島の周囲をゆっくりとまわり、汽笛を低く鳴らした。その音に驚いた海燕の群れが黒くいっせいに空を暗くして舞い立たち、海面すれすれに不気味な旋回をつづけた。私は手紙をしまうと、そのまま、しばらく烈しい風のなかに立って、冬子の中を通っていったもののことを考えながら、島に波が白く砕けるのを眺めていた。その波は激しく身もだえしながら、岩に白く砕けていた。それはあたかも何か告げられぬ思いをそこに打ちつけては砕いている空しい努力のようにも見えた。私は最後の汽笛を鳴らして島を離れていく船から、その波の白さをいつまでも眺めつづけた。しかしそれもやがて、飛びかう海燕の群れとともに灰色の空の下に遠ざかり、孤島のようなフリース島もまもなく私たちの視野からその姿を消していった。》

(了)

*****引用または参考文献*****

*辻邦生「『夏の砦』の支倉冬子……心ひかれる女性のアルバム⑧」(「婦人之友」1995年11月号)(婦人之友社)

*『辻邦生全集 20 アルバム・雑纂・年譜・書誌 ほか』(竹西寛子「夏の砦」、森有正「早春のパリから初秋の東京まで――辻邦生著『夏の砦』をめぐって――」、丸谷才一「『夏の砦』のことなど」、菅野昭正「『夏の砦』をめぐって」所収)(新潮社)

*辻邦生『夏の砦』(文春文庫)

*辻佐保子『「たえず書く人」辻邦生と暮らして』(中公文庫)

*辻佐保子『辻邦生のために』(中公文庫)