「南北『東海道四谷怪談』と「ライプニッツのバロック」(ノート)」

鶴屋南北『東海道四谷怪談』には二つのバロックがある。よく知られたヴェルフリン『ルネサンスとバロック』『美術史の基礎概念』やドールス『バロック論』の流れを汲むバロックのそれと、「ライプニッツのバロック」である。二つは対立するものではなく、円錐の切り口が、円、楕円、放物線、双曲線、三角形になるような、「一」にして「多」ともいえよう。

前者については、河竹登志夫『歌舞伎美論』における「歌舞伎のバロック的性格」論がよく知られるところで、教科書的な河竹登志夫『歌舞伎』から、一般的な「バロック」の定義と、「歌舞伎はバロックの典型である」理由を紹介しておく。

《バロックbaroque,barockとは「石ころ」から転じて「歪んだ真珠」を意味するポルトガル語のバロッコbarrocoからきたもので、十六世紀から十八世紀にかけての西洋の美術や建築の様式をさすことばです。それは、ルネサンス様式やフランス古典主義を、完全に形の整った丸い真珠に見たてて、それがくずれて歪んだ、堕落退廃した様式という意味で、こう呼ばれるようになったのでした。

ですからそれは、異端、異常、グロテスク、ゴテゴテと雑多にかざり立てた悪趣味――といった、劣悪なものの形容詞だった。それが十九世紀ごろから、ルネサンス様式や古典主義と同等に対置さるべき独自の様式として、位置づけられるようになりました。つまり芸術には、古典主義系とバロック系という、二つの様式があるというわけです。(中略)

バロック演劇の特長は、ことごとくこれらの対極とおもえばいい。すなわち、感覚的官能的で、卑近でけばけばしく、フィクションだらけで時も所もどんどん移り変わり、人物は突然変心したり変身したりする。主人公も一人ではなく、筋も入り乱れて変化に富む。残虐場面やエロチックシーンを、ことばによってではなく、好んで眼前に演じる。したがって反道徳的で、体制側からは害悪視されがちである。》

ついで著者は、バロック劇としての、西のシェークスピア劇と東の歌舞伎の似たところを、《どちらも市民劇で、成立年代もおなじであること、女方使用のこと、流血場面そのほか構造や表現の形に共通点が多いこと》などとしたうえに、舞台の構造(セリやスッポンといった垂直性(下降と上昇という二つのベクトルによって組織されるバロックの一大特徴)、回り舞台というスペクタクル性)、悲劇と喜劇、厳粛な場面と卑俗な場面とが、ひとつの芝居のなかにしばしば交互に混在していることなどをあげる。さらには、著者自身の説に加えて、丸谷才一「出雲のお国」から小説家の空想(丸谷曰く)を紹介していて、その丸谷の原文は、《出雲のお国やその夫の狂言師三十郎は、どこかの町のイエズス会の教会か学校にもぐりこんで、イエズス会劇を見物し、それに強烈に刺激されてお国歌舞伎を創始したのではないか。(中略)能の古典主義から歌舞伎のバロック性への移行、革命的な転換を決定づけたものは、ヨーロッパのバロック芸術の綜合としての演劇を海路はるばる伝へた、教会の催し物であったらう。》である。

昭和42年3月国立劇場の鶴屋南北『桜姫東文章(あづまぶんしやう)』プログラムに三島由紀夫が文章を寄せていて、バロック劇の本質、とりわけ南北のそれを言いあてている。《ただの因果といふよりは、つねに破滅的な形でエロスにつながることをくりかへす、こりずまの人間性が示される》と指摘した後、《女主人公の桜姫は、なんといふ自由な人間であらう。彼女は一見受身の運命の変転に委(ゆだ)ねられるが、そこには古い貴種流離譚(りゆうりたん)のセンチメンタリズムなんかはみごとに蹴飛ばされ、最低の猥雑さの中に、最高の優雅が自若として住んでゐる。彼女は恋したり、なんの躊躇もなく殺人を犯したりする。南北は、コントラストの効果のためなら、何でもやる。劇作家としての道徳は、ひたすら、人間と世相から極端な反極を見つけ出し、それをむりやりに結びつけて、怖ろしい笑ひを惹起することでしかない。登場人物はそれぞれこはれてゐる。手足もバラバラのでく(・・)人形のやうにこはれてゐる。といふのは、一定の論理的な統一的人格などといふものを、彼が信じてゐないことから起る。劇が一旦進行しはじめると、彼はあわててそれらの手足をくつつけて舞台に出してやるから、善玉に悪の右足がくつついてしまつたり、悪玉に善の左手がくつついてしまつたりする。》と、舞台の上ならではのバロックの王国を説明した。多くの批評家は南北の最高傑作としてこの『桜姫東文章』を顕彰し、『東海道四谷怪談』は登場人物たちに深さと複雑さがなく、舞台効果技術に長けてはいるものの、ケレン味たっぷりと批判されがちだけれども、三島の指摘がよりあくどく当てはまるのは自明だろう。

『東海道四谷怪談』の一般的なバロック的性格に付け加えることはないので、後者の「ライプニッツのバロック」、十七世紀バロックの時代の哲学者にして微分学の創始者ライプニッツのバロックの特徴が『東海道四谷怪談』にいかに発現しているかに論を移す。

『現代思想 特集=ライプニッツ――バロックの哲学』に、ドゥルーズ『襞(ひだ) ライプニッツとバロック』の翻訳者宇野邦一の「裸のモナドへ」という文章がある。

「連続的なものの迷宮は、流れる砂が砂粒に分解されるように、独立した点に分解されるような線ではない。むしろ、無限のひだに分割され、曲線的運動に分解される布や紙に似ているのである。そのひだや運動のそれぞれが、粘性をもち、合流してくる周囲によって限定されている」。

ひだはまた、バロック時代の絵画において、身体や物体の輪郭から解放されて増殖する布のひだである。バロックの世界では、理性の統御を離脱して曲線がはてしなくうねり、無限にひだを増殖していく。理性はだから無数のひだに浸透していく光でなくてはならない。分裂し、散乱していく世界の悲惨に対して、秩序と原理を再構築しなくてはならないが、このような要請のなかで、原理そのものがある過剰さを帯びてくる。「世界の悲惨に、原理の過剰によって答える」こと、これがドゥルーズによるバロックの定式である。》

「ドゥルーズによるバロックの定式」とは、バロックが芸術一般にもたらしたもの、ライプニッツの思想が哲学にもたらしたものとして、「襞」「内部と外部」「高みと低み」「拡げられた襞」「織物」「パラダイム」をあげたドゥルーズの読解による「ライプニッツのバロックの定式」であって、『東海道四谷怪談』の構造として「筋」、「場所」、「役」に現れる。

では、『東海道四谷怪談』の定式幕をあけてみよう。

折口信夫全集第二十二巻『かぶき讃(芸能史2)』には芸能史論考のうち、演劇論、主として歌舞伎に関するものが収められている。内訳は『かぶき讃』として刊行された内容に、その他各種媒体に発表した文章が加わり、およそ四十ばかりを読むことができる。これらは昭和二十年の前後数年間に書かれたものだが、本質を突いた論点は古びていないばかりか、折口博士に逆らうことはいまだ危険である。

単行本『かぶき讃』の中では沢村源之助(四代目)、市村羽左衛門(十五代目)、実川延若(二代目)、尾上菊五郎(六代目)、中村歌右衛門(六代目)に関するものが、歌舞伎の女形論、大阪芝居、科学性などへの問題提起として有名で、その他の発表文章では「玉手御前の恋」「見ものは合邦」が近親姦的な恋への関心もさることながら、折口の出身地が舞台であったことも影響して、紙数を割いて論じられている。

鶴屋南北に関して筆を伸ばしたものは少なく、そのうちの二つは「夏芝居」と関連した「涼み芝居と怪談」だが、『東海道四谷怪談』を正面から論じたという気配はなく、「お岩と与茂七」(『日本文学大成』(昭和二十三年七月)の鶴屋南北集に付された月報)だけが、二頁ほどの短い文章ながらまとまった論考となっている。さらっと筆すさびのように書かれた文章だが、突き放したような何気なさを装っているときこそ、真実が意地悪くあることに折口の熱心な読者なら思いあたるだろう。好事家の趣味か要望、たんなる不満のようにさえ見えるが、『四谷怪談』の本質が捻じ曲げられてしまったことへの重大な指摘を見逃してはならない。

折口は、上方興行に出る『いろは仮名四谷怪談』風な演出になじんで相当に見た方なので、『東海道四谷怪談』では、気持ちのあわぬ所を感じるが、江戸のものは五代目菊五郎を見ることは出来なかったものの、先代梅幸(六代目)、並びに沢村源之助(四代目)は見ておいたから、江戸方の四谷怪談の知識もないわけではなく、源之助のお岩は優れたもので、蚊帳に居る間から髪梳きに至る前半が非常によくて、此れでこそ後半のお岩の執念に同情できると賞賛したうえで、次のように批評する。

《一体、此芝居は、存外お岩と関係のない、佐藤与茂七に力点が置かれてゐて、此が、お岩の筋と対立してゐる。又其側の出来ばえが、作品として、よくも出来てをり、所謂南北らしさを発揮してもゐる。

だがお岩を主とすると、与茂七の出場が、閑却せられる傾きのある事は、東西共にさうであつた。台本によつて四谷怪談を読む方々には、何の不審も起るまいが、芝居の方を見る者には、隠亡堀の世話だんまりに樋の口を開けて、何故非人姿の与茂七が参加するのか、そんな事がまづわからなくなつてゐる。

直助権兵衛の様な重要な役だつて、大凡、極悪人の生活の切れ端だけを見せるに止る様な形をとつて来たのが、大体、普通の四谷怪談の演出であつた。それ程こはがらせる方にかゝつてゐる。

宅悦住家及び、此を受けてゐる三角屋敷の場などは、南北らしい惨虐と幻怪味と不道徳とが、腐つたはらわたの様に、纏綿してゐるのだが、これすら完全に二つ連続して上演した事を、覚えてゐない。もう、完全なお岩小平の恐怖は、東海道四谷怪談の台本によつて受ける外はなくなつたと言へる。》

つまり、お岩の怪奇性、奇抜さ、ケレン味にこびて「こはがらせる方にかゝつてゐる」こと、及びお岩と伊右衛門による筋を重要視するあまり、対立軸となる与茂七と直助とお袖によるもう一つの筋の重要な場「三角屋敷」上演が少なくなったことへの批判で、煎じ詰めれば『仮名手本忠臣蔵』とのたえまない接点を軽んじた演出への警告である。

世に爛熟と狂熱の「化政文化」と称される文化文政時代の文政八年(一八二五)七月、中村座での『東海道四谷怪談』初演の様子については、どの解説書にも同じ内容が紹介されている。違いがあるとすれば、二日にわたった『仮名手本忠臣蔵』との同時上演は、興行的な自信があったからだ、いや逆に自信がなかったから抱き合わせたのだ、一座の役者たち(菊五郎、團十郎、幸四郎など)の力関係、團菊の対抗心、役者本位からきたものだ、といった推察の差か、『東海道四谷怪談』の先行作品(『太平記忠臣講釈(たいへいきちゅうしんこうしゃく)』『謎帯一寸徳兵衛(なぞのおびちょっととくべい)』『仮名曽我當蓬莱(かなでそがねざしのふじがね)』など)を意識した影響研究の詳細さ、及び原資料(台帳)や菊五郎口上図の読み解きの有り無しであろうか。

初演の上演形態は次のとおり一番目が「時代物」、二番目が「世話物」という江戸歌舞伎の規範を守りつつ、「二日見物せざれば、趣向のつぢつま全からず」(草双紙)ということになる(二日かけての興業は前例もあるようだが)ばかりか、初日を『東海道四谷怪談』三幕目「十万坪隠亡堀」で打ち出し、後日はその「十万坪隠亡堀」を屈折点として、折り畳んだ襞をなすように始めたところに特徴がある。

初日:一番目『仮名手本忠臣蔵』大序「鶴ヶ岡社頭」より六段目「勘平腹切」まで。

二番目『東海道四谷怪談』序幕「浅草境内」より三幕目「十万坪隠亡堀(おんぼうぼり)」まで。

一番目『仮名手本忠臣蔵』七段目「祇園一力茶屋」より十段目「天川屋(あまがわや)」まで。

二番目『東海道四谷怪談』四幕目「深川三角屋敷」より五幕目「蛇山(へびやま)庵室(あんじつ)」まで。

大切(おおぎり)『仮名手本忠臣蔵』十一段目「討入り」。

ここで、『仮名手本忠臣蔵』と『東海道四谷怪談』の段・幕構成、場割を確認しておく。

『仮名手本忠臣蔵』

大序:「鶴ヶ岡社頭の場」

二段目:「桃井館の場」

三段目:「足利館門前進物の場」「同(おなじく)殿中松の廊下の場」「同裏門の場」

四段目:「扇ヶ谷(おおぎがやつ)塩谷判官切腹の場」「同表門城明渡しの場」

(浄瑠璃:「道行旅路の花聟」)

五段目:「山崎街道の場」

六段目:「勘平腹切りの場」

七段目:「祇園一力茶屋の場」

八段目:「道行旅路の嫁入り」

九段目:「山科閑居の場」

十段目:「天川屋の場」

十一段目:「討入りの場」

『東海道四谷怪談』

序幕:「浅草境内の場」「藪の内地獄宿の場」「浅草裏田圃の場」

二幕目:「伊右衛門浪宅の場」「伊藤屋敷の場」「元の浪宅の場」

三幕目:「十万坪隠亡堀(おんぼうぼり)の場」

四幕目:「深川三角屋敷の場」「小塩田(おしおだ)隠れ家の場」「元の三角屋敷の場」

五幕目:「夢の場」「蛇山(へびやま)庵室(あんじつ)の場」

<『東海道四谷怪談』――序幕:「浅草境内の場」「藪の内地獄宿の場」「浅草裏田圃の場」>

(以下、ドゥルーズ『襞(ひだ) ライプニッツとバロック』からは《イタリック》で、『東海道四谷怪談』の荒筋(梗概)は『歌舞伎オン・ステージ 東海道四谷怪談』(諏訪春雄編著)からは[太字]で引用する。二によって一を作ること、二つのものを一つに撚りあわせてゆくこと(縄を綯(な)う)を「綯(な)い交(ま)ぜ」にするというが、その趣向である。)

《バロックは何らかの本質にかかわるものではない。むしろ、ある操作的な機能に、線にかかわっている。バロックはたえまなく襞を生み出すのであり、事物を作りだすのではない。東洋から来た襞、ギリシャ的、ローマ的、ロマネスク的、ゴシック的、古典的……といった様々な襞がある。しかしバロックは襞を折り曲げ、さらに折り曲げ、襞の上に襞、襞にそう襞というふうに、無限に襞を増やしていくのである。バロックの線とは、無限にいたる襞である。(中略)

「襞には際限がないからである。」一つの迷宮は、語源からしても<多>と呼ばれてよい。迷宮はたくさんの襞をもつからである。<多>とは、単にたくさんの部分をもつものではなく、たくさんの仕方で折り畳まれるもののことである。まさにおのおのの階層に、一つの迷宮が対応する。すなわち、物質とその部分における連続的なものの迷宮、そして魂とその述語における自由の迷宮である。デカルトがこれらを解明することができなかったのは、連続的なものの秘密を直線的な経路の中に求め、自由の秘密を魂の直線に求めるだけで、魂の勾配にも、物質の曲線にも目をむけなかったからである。自然を数え上げ、魂を解読し、物質の折り目の中をのぞき、魂の襞の中を読むための、一つの「暗号解読法」が必要なのである。(中略)

折り畳むこと―折り目を拡げることは、もはや単に緊張する―弛緩する、収縮する―膨張することではなく、包むこと―展開すること、逆行[退化]すること―進化することを意味する。有機体は、自分に固有の部分を無限に折り畳み、また折り目を拡げる能力によって定義されるのであって、折り目を拡げるのは無限にではなく、種に指定された展開の度合いまでである。したがって一つの有機体は種子の中に包まれており(器官の前成説)、種子は互いにロシア人形のように無限に包みあっている(胚の入れ子説)。》(ドゥルーズ『襞(ひだ) ライプニッツとバロック』「第1章 物質の折り目」)

「浅草境内の場」

[塩冶(えんや)浪人四谷(よつや)左門(さもん)の娘お袖は、楊枝(ようじ)見世(みせ)に出て生計をたてている。高野(こうの)師直(もろのう)の家臣である伊藤喜兵衛(きへえ)、孫娘のお梅、乳母お槇、医者扇泉(びせん)の一行が参詣に現れる。喜兵衛たちが楊枝見世に立ち寄るが、お袖は高野家の家中には売れないと拒否する。藤八五文(とうはちごもん)の薬売り直助(なおすけ)がとりなして、その場はおさまる。直助は、もと塩冶家中奥田将監(しょうげん)の下男でお袖を口説いてはねつけられた。四谷左門は、苦しい生活をささえるため縄張りをおかして物乞いをして、乞食たちにしめあげられる。民谷(たみや)伊右衛門(いえもん)が仲裁に入り乞食たちに金をはずみ、左門を助ける。伊右衛門は左門の姉娘お岩との復縁を申し出たが、伊右衛門が国元で御用金を盗んだことを知る左門は、伊右衛門をはねつけた。この様子を見ていた伊藤喜兵衛は塩冶方の動静を探り、孫娘の伊右衛門への恋を成就させるために伊右衛門を手なずけようと企てる。塩冶家中奥田将監の子息庄三郎(しょうざぶろう)は非人に身をやつし、高野方の情報を得ようとして伊藤喜兵衛に近付く。庄三郎が所持していた塩冶浪人の回文状が、いったんは喜兵衛の手にわたったが、小間物屋に身をかえた塩冶浪人の佐藤与茂七(よもしち)が無事に取り戻した。]

「藪の内地獄宿の場」

[直助は、お袖が地獄(私娼)をするときいて按摩宅悦(たくえつ)の営む地獄宿を訪れるが、ここでもお袖に拒まれる。お袖の許嫁であった与茂七も、宅悦の元を訪れお袖との再会を果たす。二人の仲睦まじい様子を見ていた直助は、恋敵の与茂七を殺す決心をした。]

「浅草裏田圃の場」

[与茂七は、回文状を鎌倉表から山科に届けるため、目立たぬように非人姿の庄三郎と着物を交換する。直助は、与茂七と間違えて主筋にあたる庄三郎を殺害、伊右衛門は過去の悪事を知る左門を殺す。お岩、お袖の姉妹は、そしらぬ顔で仇討ちを約束する伊右衛門と直助の言葉を信じて、お岩は伊右衛門と復縁し、お袖も直助と仮の夫婦となった。]

・「序幕」(「序幕」という主語には『東海道四谷怪談』という述語がすべて含まれる)の「浅草境内の場」は、言わずと知れた『仮名手本忠臣蔵』「大序」の鎌倉鶴ヶ岡八幡社頭に対応している。その荘重、厳粛、格式を持って晴れがましい「大序」の「兜改(かぶとあらた)め」は、主要登場人物たちの顔見せ、横恋慕と恋わずらいによって生じる物語の伏線を示しているが、一方の「浅草境内の場」も登場人物たちの顔見せ、横恋慕によって生じる物語の伏線を示してはいるものの、前者の壮言、厳粛、格式に対して、舌を出して「崩す」。

・『仮名手本忠臣蔵』という本質に対して、『東海道四谷怪談』にあるのは、《何らかの本質にかかわるものではない。むしろ、ある操作的な機能に、線にかかわっている。バロックはたえまなく襞を生み出すのであり、事物を作りだすのではない。》という作劇術であって、『仮名手本忠臣蔵』ばかりでなく、他作、自作、伝説、民話、実際の事件をふくめての操作的な機能によって『東海道四谷怪談』が生まれた。「何をどう作劇するか」において、「何を」という材料が「趣向」であり、独創的な、新しいもの、オリジナリティではなく、よく知られた既知のもの、周知のものの「世界」「型」を材料とする。そして、「どう」もまた「趣向」であって、つまりは「操作的な機能」によってたえまない「筋の襞」を生み出している。

・奥山に見世物小屋が立ち、すぐ東側の大川端の「藪の内」には「地獄宿」が営まれ、吉原へ向かう裏手に田圃が拡がる聖域と俗界の境界は一本の線で切断できるようなものではなく、《バロックの線とは、無限にいたる襞である。》という外縁の襞、《バロックは襞を折り曲げ、さらに折り曲げ、襞の上に襞、襞にそう襞というふうに、無限に襞を増やしていくのである。》という「場所の襞」が織りなされている。

・前田愛『都市空間のなかの文学』に、《序幕が浅草寺境内と浅草裏田圃、二幕目が雑司ケ谷四谷町(四ッ家町)、三幕目が深川砂村の隠亡堀、四幕目が深川の三角屋敷と寺町、大詰が本所中の郷の蛇山庵室――これが「四谷怪談」の場割であって、いわゆる御曲輪内は除外されている。ドラマの進行は、浅草を起点に江戸空間の外縁に沿うようなかたちで、左回りの円環を描きだす。その節目節目に配置されているのは、場末の裏店であり、遍歴する悪漢(ピカロ)が遁走した後に残されるのは屍体とおびただしい血の量である。》とある外堀の外周は、ロラン・バルトが『記号の国』で指摘した、中心のない空虚(皇居(江戸城)という空虚)に対して密度過剰な猥雑の襞として血なまぐさく揺らめく。

・「浅草境内の場」で南北が登場人物たちの台詞を巧妙に書き分けたように、上方言葉と各地から流れ込んだ住民の、いまだ不確かな江戸言葉が入り交って、言葉の音声の襞が喧しい。

・師直を敵と狙う義士たち(佐藤与茂七、奥田庄三郎ら)と不義士たち(民谷伊右衛門、直助ら)の光と影がうごめき、たがいにもたれあい、ひしめいている構図を、直線的ではない物語の襞が覆っている。《デカルトがこれらを解明することができなかったのは、連続的なものの秘密を直線的な経路の中に求め、自由の秘密を魂の直線に求めるだけで、魂の勾配にも、物質の曲線にも目をむけなかったからである。自然を数え上げ、魂を解読し、物質の折り目の中をのぞき、魂の襞の中を読むための、一つの「暗号解読法」が必要なのである。》という魂の襞の中を読むための「暗号解読法」を知っていたのが他ならぬ鶴屋南北であり、その極端な実践が『東海道四谷怪談』だったのだろう。

・御用金横領という「金」の問題は、『仮名手本忠臣蔵』五段目「山崎街道の場」、六段目「勘平腹切の場」で悲劇を生んだ問題だったが、伊右衛門は悲劇性など素知らぬ顔で、あくどく引き継いでいる。

・「藪の内(宅悦住居)地獄宿の場」は、同じく遊里(祇園との落差はあまりに大きい)を舞台とした『仮名手本忠臣蔵』七段目「一力茶屋の場」における、敵の目をくらますための大星由良之助の遊蕩、やつしに対応しているものの、ただし佐藤与茂七はただの遊び人に過ぎない、とよく指摘されるが、それに加えて、『仮名手本忠臣蔵』のお軽が遊女になって夫勘平の敵討を支えたように、『東海道四谷怪談』のお袖もまた「地獄宿」の私娼になっているという類似も忘れてはならない。

・按摩宅悦が営む「地獄宿」という売春宿は、《<多>とは、単にたくさんの部分をもつものではなく、たくさんの仕方で折り畳まれるもののことである。まさにおのおのの階層に、一つの迷宮が対応する。すなわち、物質とその部分における連続的なものの迷宮、そして魂とその述語における自由の迷宮である。》ために、折口が指摘した《南北らしい惨虐と幻怪味と不道徳とが、腐つたはらわたの様に、纏綿してゐる》重要な場面であるから、「地獄宿の場」の前半をただのチャリ場だからと割愛してはならない。

・「地獄宿」で、許嫁同士の与茂七とお袖が互いの顔と出自を知らずに寝ようとする場面の、屏風と行灯というバロックの闇と差し込む光。奥で知らずにお袖を待つ直助、という歌舞伎舞台の、「見える(観客)/見えない(登場人物同士)」という眼差しの三角関係もまたバロック的構図である。

・『仮名手本忠臣蔵』から『東海道四谷怪談』へ、脱落するもの、それは「恋」である。直助のお袖への横恋慕と、お梅の伊右衛門への恋わずらいに加えて、伊右衛門のお岩への復縁話といった、恋にまつわる遺恨の数々はあるものの、それらを本当に恋と呼べるだろうか。

・「浅草裏田圃の場」は『仮名手本忠臣蔵』五段目「山崎街道の場」の色悪斧定九郎(おのさだくろう)のイメージを、伊右衛門の舅殺しに投影させることで伊右衛門を色悪に仕立てている。伊右衛門の確信を持っての舅殺しは勘平の誤殺に逆対応し、勘平の誤殺は直助による恋敵佐藤与茂七と誤っての主筋奥田庄三郎殺し(その顔面の皮(襞)を剥ぐという表層へのこだわり)に対応するというズレがある。『東海道四谷怪談』で何か一つ物事が生じる度に、『仮名手本忠臣蔵』に対して、《一つの有機体は種子の中に包まれており(器官の前成説)、種子は互いにロシア人形のように無限に包みあっている(胚の入れ子説)。》の裏切りと「逆転」の構造であり、それは「差異化」「微分化」というライプニッツの「普遍数学」に繋がって行く。

<『東海道四谷怪談』――二幕目:「伊右衛門浪宅の場」「伊藤屋敷の場」「元の浪宅の場」>

《神学的な理想が袋叩きにあっていたとき、世界が神学に逆らって、あらゆる「証拠」を、暴力や悲惨をたえまなく積み重ね、大地が大揺れしかけているとき、それを救出する手段があるかどうか。バロックの解決とはこういうものだった。原理を増殖させること、いつも一つの原理を袖口から飛び出させ、そして原理の使用法を変えてしまうこと。(中略)

ライプニッツの戯れのほんとうの性格は、またそれを骰子の一擲に対立させるものは、何よりもまず原理の増殖である。われわれは原理の欠如によってではなく過剰によって戯れるのである。戯れとは原理そのものの戯れであり、原理の発明という戯れなのである。だからそれは、チェスにせよ、チェッカーにせよ、内省の戯れであり、そこでは古めかしい懸命さや慎重さではなく、敏捷さ(偶然ではなく)が大切なのだ。第三に、これは空虚を締め出し、もはや欠如には何も与えない充足の戯れである。》(ドゥルーズ『襞(ひだ) ライプニッツとバロック』「第7章 不共可能性、個体制、自由」)

「伊右衛門浪宅の場」

[産後の肥立ちの悪いお岩は床につき、伊右衛門は生計をたてるために笠張りの内職をしている。人手が足りず宅悦の紹介で雇っていた小仏(こぼとけ)小平(こへい)は、古主にあたる塩冶浪人小塩田又之丞(おしおだまたのじょう)の病を治すため、民谷家伝来の妙薬ソウキセイを盗んで逃走する。小平は伊右衛門の子分格の浪人秋山長兵衛や関口官蔵(かんぞう)に引き戻され、杉戸の中にとじこめられた。隣家の伊藤喜兵衛宅の乳母お槇が、酒や料理を持って挨拶に来る。産後の肥立ちの悪いお岩には、伊藤家に伝わる婦人病の妙薬や子供の着物などを届ける。質屋の利倉屋茂助(とくらやもすけ)が、五両の質草としてソウキセイを持っていく。お岩にすすめられ、伊右衛門は長兵衛、官蔵をひきつれて伊藤家にお礼の挨拶に行く。お槇が届けた薬を飲んだお岩は、次第に顔色が変わり、苦しみだした。]

「伊藤屋敷の場」

[伊藤家では、長兵衛と官蔵に銀貨の小粒入りの吸物が振る舞われ、伊右衛門には小判が差し出される。喜兵衛は伊右衛門に孫娘お梅の恋心を告げ、お岩と別れお梅をもらってくれるように頼む。伊右衛門は断るが、喜兵衛からお岩に婦人病の妙薬と偽り顔の醜く変わる毒薬を渡したことを打ち明けられ、高野家への仕官を条件にお梅との縁談を承知した。]

「元の浪宅の場」

[宅悦はお岩の顔つきの変化に驚き、行灯の油を買うと言って家を出た。帰宅した伊右衛門は変わり果てたお岩の顔を見て、お岩に悪口雑言を浴びせる。伊右衛門が質草にしようとする蚊帳を、我が子のために必死で取り戻そうとするお岩は爪をはがして血だらけになる。伊右衛門は、宅悦に金を渡してお岩の浮気の相手になるよう説得する。宅悦はお岩にいやらしい振る舞いをするが、腹を立てたお岩に刀で切りつけられ、薬の件や伊右衛門とお梅の縁談などお岩にすべてを打ち明ける、喜兵衛に恨みを言うため身支度を調えるお岩は、お歯黒をつけ、母の形見の鼈甲の櫛で髪を梳くと毛がごっそり落ちて血がしたたる。よろよろと立ち上がったお岩は、柱にささっていた刀で喉を切り命を失った。杉戸の中で全てを聞いていた小平も伊右衛門に殺され、お岩の密通相手とされてしまった。お岩、小平の死体は戸板の表と裏にくくられ、江戸川に流された。伊藤家での内祝言の後、民谷家で寝所に入ったお梅の顔がお岩に変わる。驚いた伊右衛門は、お梅の首を切り落としてしまい、小平の霊が乗り移った喜兵衛をも殺害する。]

・《神学的な理想が袋叩きにあっていたとき、世界が神学に逆らって、あらゆる「証拠」を、暴力や悲惨をたえまなく積み重ね、大地が大揺れしかけているとき、それを救出する手段があるかどうか。バロックの解決とはこういうものだった。》とは、泰平による生活向上で下層民衆の欲望が刺激される一方で、すでに経済的破綻の生じていた江戸市中へ地方者が流入しつづける享楽と悲惨と頽廃の文化文政の時代の過密の渦に、塩冶家中の箍が外れた貧窮の御家人、浪人が義士、不義士問わず流れこんで残虐な事件を周縁部で犯す、という南北のリアルな戯れは、宗教改革の動揺が収まらず、カトリック勢力の逆襲が強まった時代のライプニッツの戯れに似ている。

・伊右衛門、直助、小仏小平、宅悦、喜兵衛といった様様な大物小物の悪のレベルが笑いと共存し、小仏小平のような正直者が迫害されるという観劇者の嗜虐的な哄笑のカタルシスなどは、みなバロックの特徴である。

・《ライプニッツの戯れのほんとうの性格は、またそれを骰子の一擲に対立させるものは、何よりもまず原理の増殖である。われわれは原理の欠如によってではなく過剰によって戯れるのである。戯れとは原理そのものの戯れであり、原理の発明という戯れなのである。》が当て嵌まる南北の過剰は、勘平の腹切を延々と見せつけるのに似た髪梳きの場面の時間の持たせ方に露わだ。

・醜く変化してゆくお岩を映し出す表層としての鏡、片目を潰したお岩に、ジャック・ラカン『精神分析の四基本概念』のバロック的な「眼差し」を読みとることができるだろう。

・赤子を蚊から守るために吊られた蚊帳を外して質入れしようとする伊右衛門に対して、お岩は赤子可愛さに嫌とすがるが、蚊帳の襞ごと伊右衛門に無理やり引かれてお岩の爪は剥がれ、血が襞を描いてしたたる。

・《古めかしい懸命さや慎重さではなく、敏捷さ(偶然ではなく)が大切なのだ。》の前者は、お岩と小平の怨霊⇔勘平の怨霊、お岩の怨霊(形見の櫛)⇔「四段目 判官切腹」の怨霊(形見の九寸五分)という対比、狂言回しとしての按摩宅悦は地獄宿の主人かつ口入れ業でもあるが、お軽に横恋慕する鷺坂伴内とは違って、他ならぬ伊右衛門からお岩と不義するよう金で頼まれる、という『仮名手本忠臣蔵』へのアレゴリカルなパロディーを臆面もなくやってみせるところや、お梅が伊右衛門宅に内祝言で嫁入りする場面が『仮名手本忠臣蔵』「八段目 道行旅路の嫁入り」を連想させるところのえげつなさに通じ、後者の「敏捷さ」はお岩と小平の怨霊による一瞬で兼ル変化(へんげ)がそうであろう。

・《空虚を締め出し、もはや欠如には何も与えない充足の戯れである。》は、屋台の隅から隅まで登場人物たちが動きまわるという物理的な動きは勿論のこと、『東海道四谷怪談』(お岩・小平・与茂七)+『仮名手本忠臣蔵』(由良之助・勘平・本蔵女房戸名瀬)」という役を菊五郎が一人で兼ルことの充足、空虚への怖れ、不安と結びつく。

・坂東玉三郎が『東海道四谷怪談』(1983年6月)上演に関連した対談で、「あの、うんと深く掘り下げていくと、伊右衛門がなぜああなるのか、伊藤喜兵衛の孫のお梅はなぜ浪人でしかも妻のある伊右衛門にあれほど夢中になるのか、必然性がわからない。現代的にいえば交渉して伊右衛門をもらってもいいわけだし、顔の変わる毒を内緒でやることもない。 桜姫の場合は、まず稚児白菊丸と清玄の因果があって話が回ってゆくので、どこから入っても話がわかるんです。清玄が白菊丸の生まれ変わりの桜姫に執着する必然性がわかるし、清玄は姫を追い、姫は自分を犯した権助にひかれて追ってゆく。そして権助と清玄が兄弟とわかる。そういうものが、話がとびながらもキチッとつながってゆく。『四谷怪談』というのはそうして考えた時になかなかわかりにくいところがあってむずかしいですね。」と話したように、そして三島由紀夫が、南北は効果のためなら、何でもやる、と評したように、貧しい民谷家に富裕な伊藤喜兵衛の孫娘お梅を来させて伊右衛門にお梅の水揚げをさせ、その同じ屋根の下で、襞のような屏風で分かつとはいえ喜兵衛に赤子を抱かせる。お岩の怨霊によるお梅と伊右衛門の誤殺のために二人を集結させるというわからなさには、必然性や論理は無視した「原理の欠如ではなく過剰」「慎重さではなく敏捷さ」「空虚ではなく充足」という南北劇に見られる特徴がある。

《確かに二つの階層はつながっている(だからこそ連続的なものが魂の中に上昇してくる)。下の方にも感覚的、動物的な魂があり、魂の中に下の階があるともいえる。そして物質の折り目が、これらの魂を囲み、包みこんでいる。魂は外にむけて開いた窓をもたない、と言われるとき、少なくとも第一に、このことはもう一つの階に上昇した理性的な、高い方の魂について言われていると理解すべきだろう(「魂の高揚(エルヴアシオン)」)。窓をもたないのは、上の階である。暗い部屋あるいは小部屋、装飾といっても「襞によって変化をつけた」布が張ってあるだけで、それは剥き出しの皮膚に似ている。不透明な布地の上に構成された襞、絃、あるいはばね仕掛けは、生得的な観念を表しているが、物質の働きのもとでそれらは行動に移るのである。なぜなら物質は、絃の下の端で、下の階に存在する「いくらかの小さな開口部」を通じて、「振動や波動」を発するからである。これこそライプニッツが取りあつかう壮大なバロック的編成であって、これは窓のある下の階と、窓がなく暗い上の階からなっている。》(ドゥルーズ『襞(ひだ) ライプニッツとバロック』「第1章 物質の折り目」)

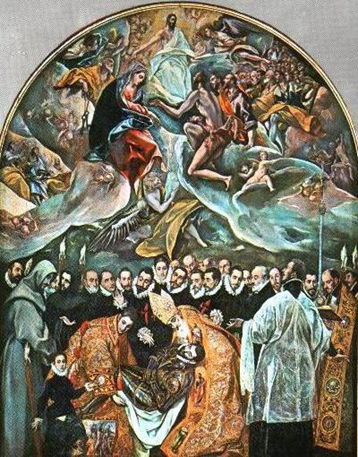

《ヴェルフリンが示したように、バロックの世界は、下への陥没と上への浮力という二つのベクトルによって組織されるのである。(中略)

バロックといわれる画家のうちでもティントレットとグレコは、比類なく輝いている。例えば、『オルガス伯爵の埋葬』は水平線で二つに分かたれ、下の方では、身体がたがいにもたれあい、ひしめいているが、上の方では、魂は、それぞれが自発性をもった聖なるモナドに待望され、細い折り目を通って昇っていくのである。》(ドゥルーズ『襞(ひだ) ライプニッツとバロック』「第3章 バロックとは何か」)

「十万坪隠亡堀の場」

[非人に身を落して敵(かたき)伊右衛門の行方を探す伊藤家の後家お弓。供の乳母お槇はお岩の亡霊に川へ引きずり込まれて命を落とし、お弓も伊右衛門に川へ突き落されて死ぬ。伊右衛門の母お熊は、お岩や隣屋敷の伊藤喜兵衛らを殺して追われる身となった伊右衛門を死んだと見せかけるために、俗名を書いた卒塔婆を立てに隠亡堀に来る。伊右衛門と出あったお熊は、師直からもらったお墨付きをやる。権兵衛と名をかえて鰻かきとなった直助は、鰻かきにかかった櫛が鼈甲のものと知って持ち帰った。釣りをしていた伊右衛門が、流れてきた戸板の菰(こも)をめくるとお岩の死骸が恨みを述べ、裏返すと小平の死骸が「薬を下され」と言う。暗闇の中で伊右衛門、直助、与茂七、三人のさぐりあいとなり、与茂七の落とした回文状を直助が拾い、直助のもっていた鰻かきを伊右衛門が二つに切り、権兵衛と焼印のついた柄(え)は与茂七の手に渡った。]

・「上の階」と「下の階」はわかりにくいだろうから、宇野邦一「裸のモナドへ」による二階だての「バロックの館」の説明を援用しよう。《ドゥルーズは、バロックのモデルとして、二階だての「館」の図を描いている。上には、閉じられたプライベートな魂の部屋があり、さまざまなひだにみちた布が壁を覆っている。下には、開口部のある共同の部屋があり、これは身体、五感、物質の領域である。ひだは、上にも、下にもあり、上と下のあいだにも、やはりひだがある。上層は下層を表現(表出、表象)するのであって、決して作用を受けるのではない。上層(魂の部屋)が窓をもたないのは、それが「有限なものの無限の解放の条件」だからだ、とドゥルーズはいう。そして、下層は世界に開かれている。世界は、はてしない屈折、曲線、ひだのひろがりである。「モナドにとって本質的なことは、それが、ある暗い底をもっているということである。モナドはそこからすべてを引き出すのであって、何も外からはやってこず、外に出ていかない」。》

・二幕目「元の浪宅の場」の最後で、お岩と小平が戸板の裏と表に張り付けられて川に流されるのは、世界に開かれた下層への沈みこみ現象ではないだろうか。「元の浪宅の場」の暗い閉鎖性は、《魂は外にむけて開いた窓をもたない、と言われるとき、少なくとも第一に、このことはもう一つの階に上昇した理性的な、高い方の魂について言われていると理解すべきだろう(「魂の高揚(エルヴアシオン)」)。窓をもたないのは、上の階である。暗い部屋あるいは小部屋、装飾といっても「襞によって変化をつけた」布が張ってあるだけで、それは剥き出しの皮膚に似ている。》という内向の陰惨である。

・《バロックといわれる画家のうちでもティントレットとグレコは、比類なく輝いている。例えば、『オルガス伯爵の埋葬』は水平線で二つに分かたれ、下の方では、身体がたがいにもたれあい、ひしめいているが、上の方では、魂は、それぞれが自発性をもった聖なるモナドに待望され、細い折り目を通って昇っていくのである。》のように、隠亡堀の土手は上の階、掘割の水は下の階である。

・もっと大きくとらえれば、『東海道四谷怪談』は上の階、『仮名手本忠臣蔵』は下の階であって、《確かに二つの階層はつながっている(だからこそ連続的なものが魂の中に上昇してくる)。》のように、『仮名手本忠臣蔵』から連続的なものが『東海道四谷怪談』に上昇してくる。

・『東海道四谷怪談』の《下の樋(ひ)の口より、三役菊五郎、与茂七にて、非人(ひにん)の形(なり)、桐油(とうゆ)に包みし廻文状(くわいぶんじやう)を襟(えり)にかけ》の堀の水を、前田愛が説明していて、《第三幕目、砂村隠亡堀に淀んでいる昏い水のイメージは、江戸空間を蝕んでいる病理的な部分のみごとな象徴である。隠亡堀に釣糸を垂れる伊右衛門と膝まで水につかって鰻かきに余念がない直助のイメージは、この病理的な部分に寄生している彼らの生きざまそのものでなければならない。戸板に打ちつけられたお岩と小平の死骸は、早稲田田圃のあたりで江戸川に投げこまれ、神田川から大川を経てこの隠亡堀に流れつく。屍臭をただよわせる水の流れは、「四谷怪談」では空白のまま放置されていた市街地の中心部を通底し、雑司ケ谷とその反対側にある深川とを同じ死の局面で結び合わせるのである。伊右衛門のまなかいにあらわれたのは、お岩の怨霊であると同時に、江戸空間のいたるところに遍在する死の風景であったといってもいい。》のように、下の階の水は深川砂村という江戸の周縁で上の階に上ってくる。

・『東海道四谷怪談』の種本の一つともされる『四谷(よつや)雑談(ぞうだん)』の舞台「於岩(おいわ)稲荷(いなり)田宮(たみや)神社(じんじゃ)」通称「お岩稲荷」が祀られている四谷(よつや)左門(さもん)町(ちょう)は台地にあるが、崖下は、縄文海進期にえぐられた入り江の跡地で、東京三大貧民窟のひとつ鮫(さめ)河(が)橋(はし)(他の二つは下谷万年町(上野駅近隣)と芝新網町(浜松町駅近隣))という湿った地になる。中沢新一は『アースダイバー』の「湿った土地と乾いた土地 新宿~四谷」で、「湿地からの逆襲 四谷怪談」という章をたてて「場所の襞」を説明している。《歌舞伎芝居は湿地帯に成長する。縄文的想像力の芸能である。南北という人は、歌舞伎の人気台本作者として有名になったあとも、とりわけそういう世界とのつながりを、強く保ち続けた人だ。四谷の高台を散策しているときにも、眼下に見下ろせる沢の底にできた細長いスラム街のことを、親しみをこめて見つめたことだろう。回廊のように続く細長いその沢の南端に、たくさんの芸人たちの住む地帯がある。横山源之助の『日本の下層社会』で有名な鮫河橋界隈である。いまは小さな公園になっているその狭い一角に、その頃は下級女郎の夜鷹がなんと四千人も商売をしていたという。その元湿地帯の上で、河原者の芸能は生き生きと想像力の羽根をはばたかせていたのだ。》という南北は、「浅草裏田圃の場」で、そこまでさせなくてもよさそうなものを、お岩を夜鷹として登場させる。

<『東海道四谷怪談』――四幕目:「深川三角屋敷の場」「小塩田隠れ家の場」「元の三角屋敷の場」>

《ライプニッツとともにバロック数学の定義が登場する。この数学は変化する大きさの「新たな変容」を対象とするが、これは変化そのものなのである。(中略)

数学が変化を対象とするときには関数の概念が強調される傾向があるが、同時にまた対象の概念も変わって関数的になる。特に重要な数学的テクストでライプニッツは、一つまたはいくつかのパラメーターに依存する曲線族という観念を提起している。「与えられた曲線に唯一の点で接する唯一の直線を求めるかわりに、無数の点で、無数の曲線に接する曲線を求めてみよう。曲線に何かが接触するのでなく、曲線が接触するのであって、接線はもはや直線ではなく、接触する唯一のものでもなく、曲線となり、無限の族となり、何かがこれに接触するのである。」》(ドゥルーズ『襞(ひだ) ライプニッツとバロック』「第2章 襞の中の襞」)

「深川三角屋敷の場」

[深川法乗院(ほうじょういん)の門前で、お袖は香花(こうはな)を売ったり、洗濯の賃仕事をしている。古着屋庄七(しょうしち)が持ち込んだ湯灌場(ゆかんば)物(もの)が姉お岩の着物に似ているので不審に思いながら盥(たらい)につけておいた。直助の持ち帰った鼈甲の櫛が姉お岩のものなので驚くお袖。盥の中の着物の袖から出た女の手が櫛をもった直助の腕をつかむ。按摩の宅悦から姉お岩の最後の様子を聞いたお袖は、父と与茂七そして姉の敵伊右衛門を一人で討たなければならなくなった。夫婦とは名ばかりでまだ枕をかわさぬ赤の他人のために助太刀はできないと言う直助に、敵を討つためと、お袖は肌を許した。隠亡堀で回文状をなくした与茂七が、鰻かきの権兵衛の名をたよりに尋ねてくる。与茂七は直助に、隠亡堀でなくした書き物と引き換えにお袖を譲ると言う。しらを切る直助を殺そうとする与茂七、恋敵の与茂七を殺そうとする直助、中に入ったお袖は、二人にそれぞれ殺す手引を約束する。]

「小塩田隠れ家の場」

[寺町の仏(ほとけ)孫兵衛(まごべえ)の家では、小平の古主である塩冶浪人小塩田又之丞をかくまっている。孫兵衛の後妻お熊は生さぬ仲の小平の倅(せがれ)次郎吉(じろきち)を蜆(しじみ)の売溜(うりだ)めが少ないと言ってはいびり、鶴膝風(かくしつぷう)にかかり足腰の立たない又之丞を厄介者扱いしていた。又之丞を思う小平の亡霊が、次郎吉を使って古着屋(兼質屋)の蔵から蒲団や掻巻(かいまき)を運ばせたために、又之丞は庄七から盗人(ぬすっと)呼ばわりをされる。その場に居合わせた塩冶浪人の赤垣伝蔵(あかがきでんぞう)は、泥棒の汚名を着せられた又之丞に仇討ちの同士の人数から除かれるだろうと告げて帰る。又之丞は言い訳のために切腹をしようとするが、小平の亡霊が現れ、又之丞を止めて、これまでの一部始終を語り、難病の薬ソウキセイを渡して消え去った。ソウキセイを飲むと、又之丞は難病が完治し、これで義士の一人として仇討ちに加わると喜ぶ。]

「元の三角屋敷の場」

[お袖の言う通り行灯の消えたのを合図に、直助と与茂七は屏風を突き刺すとそこにはお袖が倒れていた。お袖の書置と臍(ほぞ)の緒(お)書きから、お袖が妹であり、与茂七と間違って殺したのは古主の子息奥田庄三郎であることを知った直助は、お袖の首をはねて自分も切腹、置き土産にと与茂七に回文状を手渡して息絶える。]

・《この数学は変化する大きさの「新たな変容」を対象とするが、これは変化そのものなのである。》という無数の三角関係があって、三つの頂点の役回りは、ずらしと差異によって変化、変容する。「与茂七―お袖―直助」(「勘平―お軽―伴内」に対応)の三角関係による、無秩序で雑多、メロドラマ、愁嘆場にしてグロテスクで滑稽なやりとりは「役の襞」である。「伊右衛門⇔喜兵衛(お梅)⇔お岩」(「顔世御前⇔高師直⇔塩冶判官」に対応)、「お岩⇔伊右衛門⇔お梅」(「顔世⇔判官⇔師直」に対応)という三角形は、横恋慕⇔拒絶、毒薬⇔憤死、挑発⇔切腹によって、フーガかリトルネロのように追走、回転しつづける。

・《曲線に何かが接触するのでなく、曲線が接触するのであって、接線はもはや直線ではなく、接触する唯一のものでもなく、曲線となり、無限の族となり、何かがこれに接触するのである。》とは「微分」の概念であって、お袖(楊枝見世の店番、与茂七の許嫁、地獄宿の私娼、直助との仮夫婦)⇔お軽(武家の腰元、猟師勘平の女房、祇園一力の遊女)という兼ル女の色恋と金と遊里が対応するように、直助の切腹は『仮名手本忠臣蔵』七段目「勘平腹切の場」に対応し、直助が与茂七に回文状をわたして息絶える場面が『仮名手本忠臣蔵』九段目「山科閑居の場」の瀕死の本蔵が由良之助に絵図面を渡す場面に対応し、と連続的、曲線的に『仮名手本忠臣蔵』に接触し続ける。

・深川三角屋敷という周縁の地で、湯灌場物の布に襞を見ることができる。形見の櫛はお岩の波打つ襞のような髪を思いおこさせ、盥からお岩の腕が出てくる場面は下の階から上の階への上昇ではないのか。

・直助とお袖のいきなりの畜生道にも、なんでももってくる南北の過剰がみてとれる、というように、折口の《宅悦住家及び、此を受けてゐる三角屋敷の場などは、南北らしい惨虐と幻怪味と不道徳とが、腐つたはらわたの様に、纏綿してゐるのだが、これすら完全に二つ連続して上演した事を、覚えてゐない。もう、完全なお岩小平の恐怖は、東海道四谷怪談の台本によつて受ける外はなくなつたと言へる。》という事態は好ましくない。

<『東海道四谷怪談』――五幕目:「夢の場」「蛇山庵室の場」>

《もう既に久しい前から、あらゆる中心(・・)も、またあらゆる指定可能な形態も失ってしまった無限の宇宙という仮説が練りあげられている。しかしバロックの特性とは、観点としての頂点(・・)から発する投影によって、このような宇宙に再び一つの統一性を与えたことなのだ。もうずっと前から、世界は根本的に演劇として、夢想あるいは幻影として、ライプニッツがいうように道化の衣裳として扱われている。しかしバロックの特性とは、幻影に陥ることでも、幻影から脱出することでもなく、幻影そのものの中で何かを実現すること、幻影に精神的な現前(・・)を伝え、幻影の部分や断片に集合としての統一性を再び与えるようにすることなのだ。》(ドゥルーズ『襞(ひだ) ライプニッツとバロック』「第9章 新しい調和)

「夢の場」

[殿様姿の伊右衛門は、奴(やっこ)となった秋山長兵衛を供に鷹狩りに来て、鷹の逃げ込んだ百姓家を訪れる。中では美しい在所娘が糸を紡いでいた。娘に心引かれた伊右衛門は酒を酌みかわし。簾(すだれ)の内で情をかわす。帰ろうとする伊右衛門を引き止める娘の顔がお岩の亡霊となる。さてはお岩の執念と伊右衛門が刀を抜いて切りかかると、糸車は炎を吹いて回りはじめ、鷹は鼠(ねずみ)となって伊右衛門に飛びかかって来る。お岩のたたりから熱病にかかった伊右衛門は蛇山の庵室(あんじつ)で夢を見ていたのである。]

「蛇山庵室の場」

[近所の人々が集まって伊右衛門の熱病をしずめるために百万遍の念仏を唱えている蛇山の庵室へ、お熊の前夫で伊右衛門にとっては義理の父である塩冶浪人の進藤源四郎が訪れる。念仏の合間に庭に出た伊右衛門に、お岩の亡霊が腰から下を血だらけにした産女(うぶめ)姿で現れ、抱いていた子供を渡して消える。驚いた伊右衛門が思わず子供を取り落とすと、たちまちその子は石地蔵となった。伊右衛門からお墨付きをもらった長兵衛は、毎夜大きな鼠に苦しめられるとお墨付きを返しに来たが、お岩の亡霊に絞め殺される。お墨付きは鼠に食い荒らされ、高野家へ仕官のための役に立たなくなってしまう。父源四郎は伊右衛門を勘当して首をくくり、母のお熊はお岩の亡霊に喉をかまれ哀れな最後を遂げた。旧悪が露見して捕り手に囲まれた伊右衛門は、たくさんの鼠にまといつかれ、与茂七の一太刀をあびて苦しみもだえるのであった。]

・「夢の場」では、崇徳院(すとくいん)の歌(「瀬をはやみ岩に堰(せ)かるゝ滝川のわれても末に逢はんとぞ思ふ」(「詞花集」恋上))を恋人同士の再会、口説きの常として二人で割って語らせる。

《伊右衛門 こりや七夕へさゝげたる百人一首の歌の内、〽瀬をはやみ、岩に堰(せ)かるゝ滝川の

お岩 われても末に、逢はんとぞ思ふ。○ われても末に》

百人一首にも収められたこの歌は、「岩」という名にちなむと説明されるきりなのだが、平将門、菅原道真、崇徳院という日本の三大怨霊の一人崇徳院をわざわざ持ってきたところにもっと注目すべきだろう。怨霊の大衆版が、『仮名手本忠臣蔵』の勘平であり、『東海道四谷怪談』の女お岩なのだから。

・崇徳院は「夢」の歌の名手でもあり、「朝夕に花茉ころは思ひ寝の夢のうちにぞ咲きはじめける」、「うたた寝は萩ふく風に驚けどながき夢路ぞ覚むるときなき」、「夢の世になれこし契り朽ちずしてさめん朝にあふこともがな」などがある。「隠亡堀の場」で、お熊が師直からもらったお墨付きを伊右衛門に渡すが、伊右衛門の師直落胤説は、「蛇山庵室の場」でもしつこく取りざたされることからあながち否定できず、そうすると貴種流離たる伊右衛門が在所の美しいお岩との色模様を夢に見るという舞踊劇は、文学伝統の原型、人びとの深層心理に結びつくうえに、『仮名手本忠臣蔵』「道行」と同じ江戸歌舞伎の幕構成の息抜き役も果たすのだから、省略すべきではない。《もうずっと前から、世界は根本的に演劇として、夢想あるいは幻影として、ライプニッツがいうように道化の衣裳として扱われている。》という幻影の濃艶な恋模様は「ありえた世界」の表徴ともいえよう。

・舞台技術を駆使した「蛇山庵室の場」は、『仮名手本忠臣蔵』十一段目「討入りの場」に対応し、与茂七⇔由良之助による敵討ちであるけれども、女の敵討というテーマも透けて見える。

・ヴァルター・ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』の「アレゴリーとバロック悲劇」のアレゴリーを、猫を食べてしまう鼠という「逆転」、子年生まれのお岩のアレゴリーとして見ることが可能だろう。

・《しかしバロックの特性とは、幻影に陥ることでも、幻影から脱出することでもなく、幻影そのものの中で何かを実現すること、幻影に精神的な現前(・・)を伝え、幻影の部分や断片に集合としての統一性を再び与えるようにすることなのだ。》という統一性への腕の振るい方こそ、齢七十一になる老練な南北のバロック的な技であったに違いない。

(了)

<バロックの館>

「襞によって変化をつけた布」を張りめぐらせた閉じた部屋

「いくらかの小さい開口部」のある共同の部屋

<「オルガス伯爵の埋葬」(エル・グレコ)>

*****参考または引用文献*****

*鶴屋南北『新潮日本古典集成 東海道四谷怪談』郡司正勝校注(新潮社)

*鶴屋南北『歌舞伎オン・ステージ18 東海道四谷怪談』諏訪春雄編著(白水社)

*郡司正勝『鶴屋南北 かぶきが生んだ無教養の表現主義』(中公新書)

*犬丸治『天保十一年の忠臣蔵 鶴屋南北『盟三五大切』を読む』(雄山閣)

*折口信夫『折口信夫全集22かぶき讃(芸能史2)』(「お岩と与茂七」所収)(中央公論社)

*三島由紀夫『三島由紀夫全集32』(「南北的世界(「桜姫東文章(あづまぶんしやう)」)」所収)(新潮社)

*丸谷才一『丸谷才一全集8』(「出雲のお国」所収)(新潮社)

*ドナルド・キーン『日本文学史 近世編 三』徳岡孝夫訳(中公文庫)

*松原岩五郎『最暗黒の東京』(岩波文庫)

*『國文学 解釈と教材の研究 忠臣蔵・日本人の証明』(昭和61年12月号)(服部幸雄「由良之助とお軽勘平――『仮名手本忠臣蔵』の宇宙(コスモス)」所収)(学燈社)

*ジル・ドゥルーズ『襞(ひだ) ライプニッツとバロック』宇野邦一訳(河出書房新社)

*『現代思想 特集=ライプニッツ――バロックの哲学』1988年10月号(宇野邦一「裸のモナド」所収)(青土社)

*中沢新一『チベットのモーツァルト』(「チベットのモーツァルト――クリステヴァ論」所収)(講談社学術文庫)

*『世界の名著 スピノザ、ライプニッツ』(ライプニッツ「形而上学叙説」「モナドロジー」所収)下村寅太郎責任編集(中央公論社)

*ライプニッツ『形而上学叙説 ライプニッツ−アルノー往復書簡 』橋本由美子監訳(平凡社ライブラリー)

*ライプニッツ『ライプニッツ著作集(2)数学論・数学』原 亨吉、佐々木 力、他訳(工作舎)

*クリスティーヌ・ビュシ=グリュックスマン『見ることの狂気 バロック美学と眼差しのアルケオロジー』谷川渥訳(ありな書房)

*ジャック・ラカン『精神分析の四基本概念』小出浩之、新宮一成、他訳(岩波書店)

*ヴァルター・ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』浅井健二郎訳(ちくま学芸文庫)